Eric et Ramzy dans un film arty et invendable, et hop, on devient fan ? Non non. Entendons-nous bien : la joie ressentie à la vision de Steak est d’autant plus savoureuse que le film vient après Double zéro, après Les Dalton, après la déception confirmée qu’en France, le genre comédie est au bout du rouleau, et que OSS 117 n’avait été qu’une sorte d’heureux accident. Concernant le duo, on s’était fait à l’idée : après la réussite de La Tour Montparnasse, il était condamné, faute de mieux, à faire les pitres dans la soupe aux grumeaux qui leur est proposée. Voilà, on avait deux hurluberlus plutôt originaux et l’industrie n’avait rien à leur offrir, sinon les mêmes scénarios débiles, les mêmes budgets surgonflés, les mêmes réalisateurs tâcherons et interchangeables. Il nous semble d’ailleurs avoir entendu Eric et Ramzy eux-mêmes s’en désoler. C’est dire si l’on ne peut qu’admirer leur audace et leur panache, eux qui avaient tout à perdre dans pareille entreprise. Parce que Steak va à l’encontre de tout ce qui se fait en matière de comédie grand public, genre a priori visé par le duo. D’autant plus bizarre est la manière dont le film a été vendu : grosse promo, mais pas de projection de presse officielle, juste une poignée de DVDs proposés à quelques rédactions. Et puis surtout, cette distribution aberrante : plus de 400 copies, pour ce film, c’est carrément suicidaire.

Suicidaire est un mot qui vient souvent à l’esprit en voyant le film. Eric et Ramzy sont venus se fourrer de leur plein gré dans cet ovni conçu par Quentin Dupieux, alias Mr Oizo, figure de la musique électronique et clipeur reconnu. Ils attendaient mieux que Double zéro ou Les Dalton, ils ont été servis, car le film leur rend justice. Steak commence par un gag qu’on dirait sorti de La 7e Compagnie au clair de lune, puis se réclame de Twin Peaks, évoque le film de campus, ressemble à un film des fifties revisité par les années 80, mais jamais ne s’affaire à singer ou parodier ces imaginaires. Très vite, le film détonne : rompant complètement avec l’usage des comédies françaises où le montage ressemble à une séance de traitement Ludovico ou une torture pour épileptiques, filmé pour de vrai, avec ses plans suffisamment longs pour embrasser l’action sans la saucissonner, sa quasi absence de champs-contre-champs, sa bande-son aux silences savamment travaillés (depuis combien de temps n’avions-nous pas vu une comédie française sans bruit ?), son usage malin de la musique (volontairement perçue, elle, par morceaux), sa cohérence visuelle qui accrédite d’autant plus facilement son univers fabriqué de toutes pièces, sa lumière d’une irradiante beauté, son étrangeté de tous les instants, son comique marmonné, etc.

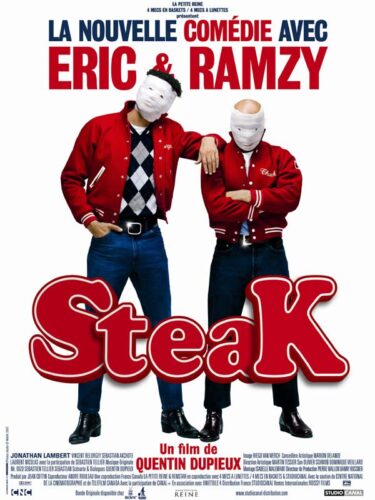

Dans Steak, il est question d’un futur où le lifting est roi, mais de critique-de-la-société-des-apparences, il n’y a point, tout le monde visiblement s’en fout, et c’est tant mieux. Il n’y a à voir ici qu’un film qui va jusqu’au bout de son idée, avec un dénouement aberrant (presque trop, un troisième acte n’eut pas été de trop), où le projet de mise en scène, toujours sur le fil du rasoir – à la frontière de l’arty, mais sans y tomber, décalé, mais pas trop – accueille deux comiques semblant plus à l’aise ici que dans leurs habituels habits de trublions pour navets fortunés. Voilà le vrai coup de force de Steak, qui est fait pour Eric & Ramzy, avec eux, et pas contre eux : ils ne renoncent jamais ici à leur style, on ne leur demande pas de la mettre en veilleuse, bien que le film ne ressemble en rien au tout-venant du film pour rigolos de la télé. Et les voilà lumineux, par exemple dans cette ahurissante conversation en voiture, où un détail délirant (la tête de Ramzy entièrement bandée) fait verser la scène dans une sorte de fantastique maboul et vaguement robotique. Le film s’appelle Steak (aucun rapport avec l’histoire), il ne ressemble à rien, il est très drôle, décharné et complètement lo-fi, risque un bide au box office, mais qu’il existe nous fait un bien fou.