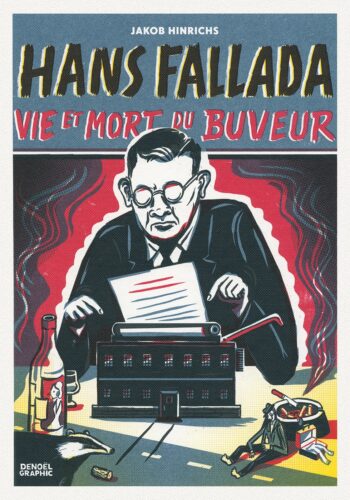

La bande dessinée vient de nous servir son Festin nu. Il s’agit moins du roman de William Burroughs que du film que lui a inspiré David Cronenberg, en ce sens que le cinéma comme la bande dessinée offrent une plongée terrifiante dans les déchirements de la création littéraire. Les images ouvrent une brèche fantasmée sur ce qui ne se perçoit que rarement derrière les mots de l’écrivain : le naufrage inhérent à la création, la torture de l’homme derrière l’habileté de la plume, le cancer qui ronge son âme et que le lecteur goûte sous le mot-valise de « poésie ». De cette façon, l’image fonctionne comme le contrechamp de l’écriture, ses coulisses organiques où éclot la beauté du fin fond de l’enfer, d’où l’écriture émerge au milieu d’un océan de larmes amères, suintant encore de l’angoisse la plus poisseuse d’où elle a été extraite. Le dessin expressionniste et vénéneux de Jakob Hinrichs, qui avait déjà adapté en bande dessinée la Nouvelle de rêve d’Arthur Schnitzler, donne à voir l’invisible détresse d’un écrivain, habituellement fondue dans le blanc de la page, encore partiellement accrochée aux racines du langage imprimé, tout au bord de la chute et de l’anéantissement total.

Vie et mort d’un buveur est à la fois une adaptation du roman de Hans Fallada Le Buveur et une biographie de son auteur au moment de l’écriture. Un peu comme Le Festin nu de Cronenberg, la bande dessinée investit la genèse du roman tout en l’adaptant, la vie de l’écrivain se confondant avec celle d’Erwin Sommer, son héros – comme si leurs existences traçaient une intrigue similaire, l’une se superposant à l’autre en un troublant miroir destructeur. De ce point de vue, Hinrichs ne met pas en scène une mais deux descentes aux enfers. Sa Ligne Claire viciée par l’expressionisme, évoquant tout à la fois les dessins d’Otto Dix et les déconstructions cubistes de l’entre-deux guerres, prolonge l’impression d’un cauchemar aux frontières mouvantes avec la réalité : sans que la narration ne perde de son épouvantable limpidité, les niveaux de récit se superposent et s’entremêlent pour dessiner le chemin d’une perdition, compliqué encore par des flashbacks déchirants fouillant tout à la fois la conscience meurtrie de Fallada et celle de l’Allemagne tourmentée par une folie qui n’a besoin d’autre substance que celle de l’humanité pour s’exercer – en arrière-plan du drame intime qui se joue, le récit retrace dans l’ombre la montée du nazisme et son triomphe délétère. Troublante coïncidence de l’actualité éditoriale : il est ici question de la disparition d’un ami de Fallada arrêté par les Nazis, E.O. Plauen, dessinateur de strips et auteur de la série Vater und Sohn, chef d’œuvre magnifiquement réédité cet été par les éditions Warum.

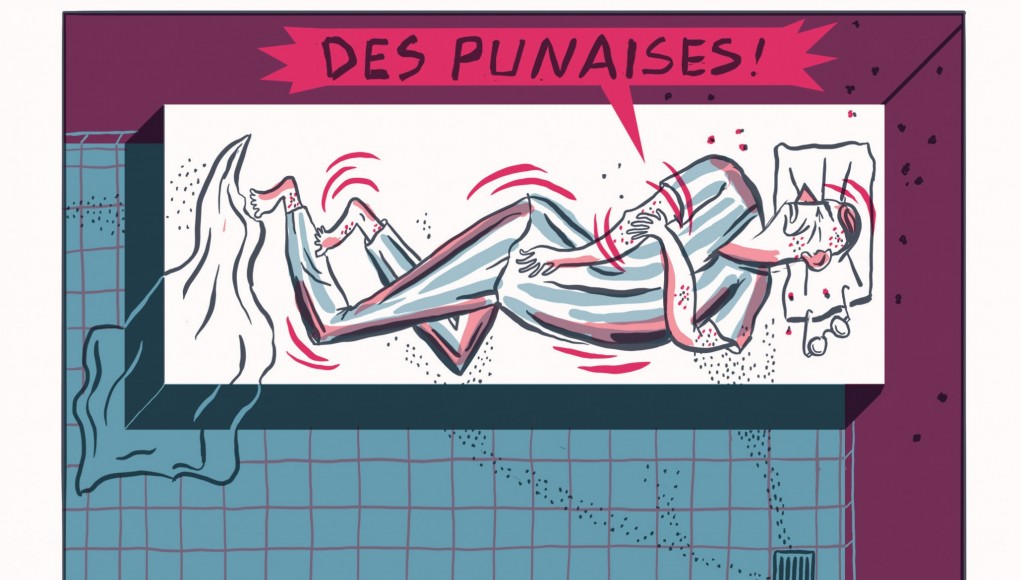

Faut-il y voir une conséquence de l’éthylisme de ses protagonistes ? Le lecteur finit par voir double, créateur et créature confondus, l’auteur oscillant vers son personnage, les deux se confondant lorsque la dichotomie alcoolisée se dérègle, intervertissant leur place au gré des titubations, échangeant leur nom, les trajectoires de la biographie se cessant de croiser celles de la fiction. C’est ainsi que la bande dessinée représente la même chose mais de deux points de vue différents : d’une part la destruction du corps par le poison de l’alcool, de la drogue et du désespoir, d’autre part la destruction du réel par son altération fictionnelle, hallucinatoire et paranoïaque. Dans les décombres de l’homme et les ruines de la réalité, le lecteur glane les cases comme des débris d’âme, des lambeaux de vérité arrachés au crépuscule annihilant de l’abîme.

Hans Fallada n’est en aucune façon habité par la vision romantique de l’écrivain torturé qui ne touche au génie et à la grâce que dans la déréliction de son existence. Le livre ne fait pas davantage l’apologie de l’enivrement comme matière première poétique à la création. Il prend plutôt l’alcoolique comme figure extrême de notre modernité, exposée dans un même mouvement aux deux pôles opposés de la souffrance : le désir de son effacement et de son oubli dans l’ivresse, et son extériorisation intensifiée dans l’écriture. Drogue dure dans les deux cas : jeté en prison, Fallada réclame des feuilles et un crayon avec la fébrilité d’un drogué en manque qui mendie éternellement sa dernière injection. (Auto)destruction et création, chute et rédemption tout à la fois, l’une en miroir de l’autre, deux sœurs captives d’un même mal.

Wow, awesome weblog format! How lengthy have you ever been blogging for? you make running a blog look easy. The whole look of your website is fantastic, as well as the content!