Il y a dix ans, le Louvre avait l’idée de faire appel à de prestigieux auteurs de bande dessinée pour publier des livres inspirés du musée et de ses collections. La collection commençait avec Période glacière de Nicolas de Crécy, paru en 2005, et s’est poursuivie avec plus ou moins de bonheur et des livres de Marc-Antoine Mathieu, Bilal, Étienne Davodeau ou Jirô Taniguchi. C’est à présent le musée d’Orsay qui s’y colle, en partenariat avec Futuropolis, en publiant d’abord Moderne Olympia, de Catherine Meurisse, et ces jours-ci Les Variations d’Orsay de Manuele Fior.

Il serait cynique de ne voir là que des coups éditoriaux, destinés à assurer la promotion d’institutions reconnues. Avant même de s’interdire d’apprécier les qualités singulières de ces livres, ce serait méconnaître l’affinité essentielle et quasi intime qui lie la mise en scène des œuvres d’un musée et la mise en série des images d’une bande dessinée. Dans les deux cas, les images se présentent comme des collections rassemblées de manière concertée. Seulement, là où les bandes dessinées suivent une intention tout à fait explicite, claire, imputable à un ou des auteurs identifiés, les musées présentent des séries incomplètes et inachevées – successions à jamais lacunaires d’œuvres d’un même artiste ou d’une même époque, rassemblées au gré des conquêtes historiques ou des différentes possibilités d’achat. Même le plus puissant des musées ne pourra jamais rassembler toutes les œuvres impressionnistes. Dès lors, créer une bande dessinée à partir des collections d’un musée, produire des images à partir de séries fragmentaires d’autres images, c’est se placer au cœur du problème de l’existence concrète et réelle des œuvres d’art. C’est se placer au milieu d’une alternative essentielle. On peut penser d’un côté que, lorsqu’elle sont reproduites par de nouvelles images, les œuvres d’art perdent leur aura, comme l’écrit Walter Benjamin : la multiplication des représentations techniques d’une œuvre s’accompagne d’un foisonnement des interprétations et des discours, qui précède et tue dans l’œuf toute attitude de contemplation libre et authentique. L’œuvre n’est plus alors qu’un réseau de références et de discours, et non plus l’ouverture de la vision à un sens originel. Mais on peut penser au contraire que la réunion parcellaire de nombreuses œuvres est un appel à l’intellect et à un imaginaire encore plus essentiel, c’est ce que suggère Malraux dans son Musée Imaginaire. Un musée, cette « réunion de tant de chefs-d’œuvre, dont tant de chefs-d’œuvre sont absents », multiplie les visions pour mieux désigner encore la nécessité de trouver les linéaments imaginaires qui les relient et leur donnent sens – précisément ce que Malraux appelle « le musée imaginaire ». Le musée véritable est forcément un chaos éprouvant pour la vision. Mais le véritable amateur d’art, celui qui n’attend pas naïvement une révélation devant chaque œuvre, sait le prendre comme un appel adressé à son imaginaire, celui de dépasser l’épreuve et le manque dans la reconnaissance d’un style qui ne se donne que dans la mise en série.

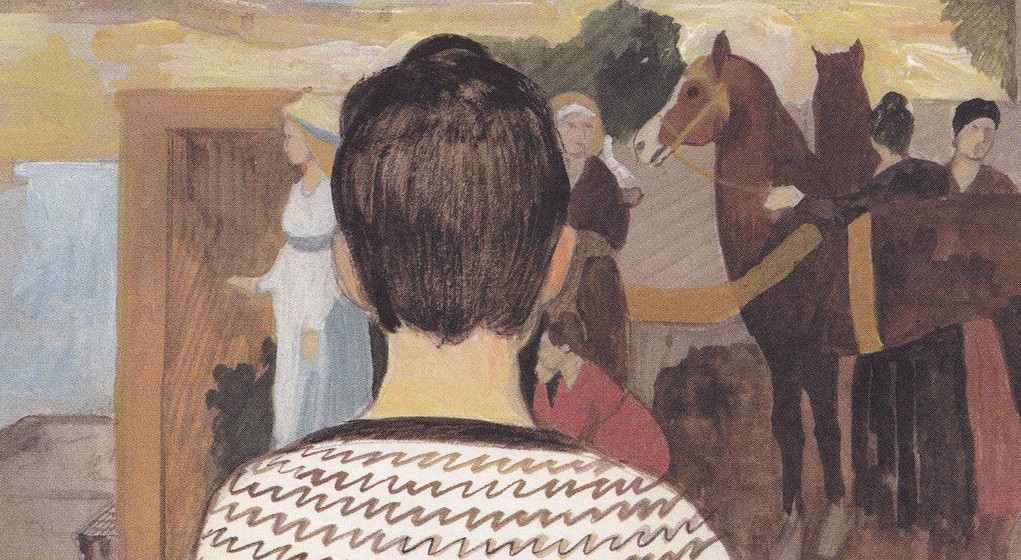

Ce qu’il y a d’impressionnant dans Les Variations d’Orsay, c’est de voir cet appel pris très au sérieux. On connaissait déjà Manuele Fior, auteur italien issu de l’architecture et de l’illustration, passé par Venise et Berlin avant de s’installer à Paris pour y faire de la bande dessinée – son beau Cinq mille kilomètres par seconde avait obtenu le Prix du meilleur album à Angoulême en 2011. Mais on ne le savait amateur d’art éclairé au point de vouloir ramener les œuvres au foyer imaginaire qui les anime. Car telle est l’ambition du livre : raviver l’imaginaire qui présida à la création de certaines des œuvres exposées au musée d’Orsay. A partir d’une série forcément limitée de tableaux – La source d’Ingres, Les Repasseuses et Sémiramis construisant Babylone de Degas, La Charmeuse de serpents de Rousseau, entre autres –, l’auteur développe un réseau de points de vue et d’anecdotes destiné à réactiver le style propre de chaque artiste et, plus généralement, du tournant du XIXe au XXe siècle. Tout est ici au service d’un imaginaire plus vaste que la contemplation naïve d’un tableau dont on attendrait une révélation : le serpent de Rousseau s’anime, il emmène une gardienne dans les méandres d’une jungle luxuriante et artificielle, celle des sous-sols du bâtiment. On reconnaît alors tout l’artifice qui commande les reconstitutions exotiques du peintre : exposée au musée, La Charmeuse de serpents est elle-même le produit du musée, puisque Henri Rousseau n’a jamais visité les tropiques, mais doit toute son inspiration aux collections d’histoire naturelle exposées ailleurs. Un style apparaît, enfermé dans le musée comme dans une huître, et pourtant supérieur à la mise en série qui le fait apparaître, et irréductible à toute référence extérieure. Ainsi Manuele Fior redonne leur profondeur singulière aux tableaux qu’il cite, et retrouve, en acte, l’inspiration de Malraux : c’est bien à un « Musée Imaginaire » qu’il nous convie, où toutes les comparaisons, toutes les séries d’images, même et surtout les plus chaotiques, sont permises à condition qu’elles ramènent in fine à l’intention pure de l’artiste.

Pour autant, Les Variations d’Orsay ne dissimulent aucune des limites de cette démarche, et remettent en question les affirmations optimistes de Malraux. On le voit notamment lorsqu’il s’agit de raviver l’inspiration de Degas et de l’impressionnisme. Dans Le Musée Imaginaire, Malraux voit dans l’impressionnisme le refus de la fiction et même, contre toutes les interprétations dominantes, de la vision. Selon lui, lorsque Van Gogh peint sa Chaise, il ne montre pas comment l’on peut voir la chaise, il compose seulement une association de formes et de couleurs dont le meuble n’est qu’un prétexte. C’est à ce prix, tout à fait discutable, que Malraux peut faire de l’impressionnisme le premier courant qui découvre le pouvoir d’imagination élémentaire de la couleur et de la toile, le premier courant qui a mis au jour la vérité du style – qui n’est ni dans la représentation d’une scène fictive qui mime les trois dimensions, ni dans l’imitation de la vision, mais bien dans l’harmonie des couleurs. Or on sent que Manuele Fior, au moment d’aborder l’impressionnisme, est plus circonspect. Avec Degas, Cézanne et Monet, quelque chose semble échapper à la logique de la mise en série et de la collection des anecdotes : l’auteur a beau les multiplier, il ne semble pas parvenir à raviver l’inspiration impressionniste comme il a pu le faire avec celle du Douanier Rousseau, dont La Charmeuse de serpents reste bien au centre du livre. Ce qui apparaît alors, c’est qu’il faut avoir déjà une certaine affinité avec le style d’un artiste ou d’une époque pour faire apparaître toute l’amplitude de son imaginaire. C’est la limite de l’optimisme de Malraux : la recollection des œuvres d’art en images, que ce soit dans un musée, une monographie ou une bande dessinée, n’est capable de révéler un style artistique que si son inspiration propre présente déjà une certaine communauté d’imagination avec le courant qu’elle aborde. Le musée imaginaire, loin d’être une méthode infaillible, repose sur une sympathie première : il faut avoir le goût d’une œuvre pour en faire apparaître ce qui peut plaire. Les somptueux camaïeux d’ocres et de marrons de Fior, ses verts profonds qui contrastent avec le blanc de la page, explorent les tableaux d’Henri Rousseau de l’intérieur. Mais ils se trouvent plus démunis à ranimer l’imaginaire impressionniste.