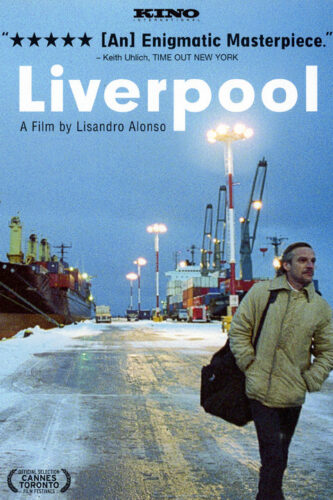

Lisandro Alonso l’annonçait lui-même : Liverpool serait très différent de ses précédents films, qui ont fait de lui le petit soleil d’une nouvelle vague argentine dont pourtant et de son propre aveu, il perçoit mal la réalité. De même, de prime abord, on perçoit mal ce qui différencie radicalement Liverpool de La Libertad (2001), Los Muertos (2004) et le moyen-métrage Fantasma (2006, inédit). Son titre est magnifique et annonce de grandes destinations, il s’ouvre sur un plan pris depuis la tourelle d’un immense cargo croisant au large et quelque chose comme un souffle immédiatement se fait sentir. Surtout qu’un générique bruitiste en lettres de feu remue sans délai un appétit de fiction, le nôtre. Pourtant, Liverpool appartient à un genre – le cinéma taiseux en très longs plans – bien calibré et déjà largement exploré par les précédents films d’Alonso.

De la fiction, encore : le héros du film est un marin qui profite d’une escale en Patagonie pour visiter sa vieille mère. On reconnaît bien là un motif de mouvement propre au jeune cinéaste, le retour de la mer à la mère calquant son itinéraire sur le retour vers la terre (La Libertad) ou la descente/remontée du fleuve/temps (Los Muertos). Alors, quelle différence majeure ? eh bien Juan Fernández, qui incarne Farrell, ce marin rude, est conducteur d’engins de travaux de profession. Jusque-là, Alonso avait filmé deux hommes : Misael, le bûcheron de La Libertad, est bûcheron de son état, tout comme Los Muertos faisait rejouer à Antonio Vargas des épisodes de sa propre vie, sous son nom – le moyen-métrage Fantasma offrant la synthèse de ces deux récits embryonnaires en faisant rôder en silence les deux hommes dans les couloirs du théâtre San Martin de Buenos Aires.

Nouvel appétit de fiction, donc (rien que le titre, un voyage), et désir de décalage ont œuvré à l’enfantement de Liverpool. Qui se résout cependant comme se résolvaient les autres films : par la réitération sans recul des présupposés du cinéma taiseux (dernier avatar d’une modernité d’école, disons académique) que rehausse un sens très sûr du cadre et des durées. Quand on écoutait Lisandro Alonso défendre son film, on pouvait sentir combien pour lui cette différence dans le programme du film est un geste fort. Impossible pourtant de ne pas éprouver quelques regrets : si le maximum de surprise que peut réserver son cinéma consiste en ce déplacement des polarités (de la fonte entre vérité documentaire et mécanique de fiction au partage troublé d’un récit pris à bras le corps et incarné), on n’est pas loin de penser que ce cinéaste doué (la mise en scène de Liverpool, certes, ne manque pas d’intensité et d’un certain panache) est proche de l’impasse. Le volontarisme de Liverpool, sa persévérance à n’être pas autre chose que ce qui était prévu, hélas, en atténue grandement la vitalité, en affecte la nécessité.