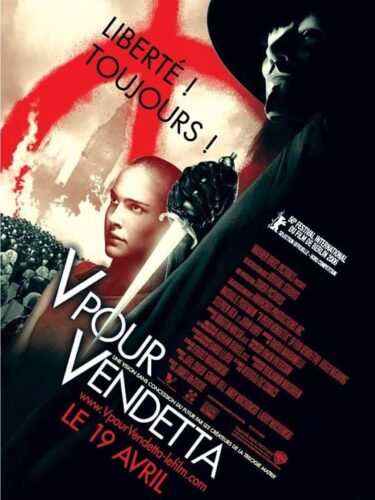

Avec le médiocre « V pour Vendetta », blockbuster altermondialiste, advient le retour de bâton d’un nouvel état hollywoodien un peu trop vite célébré comme le retour en force à la violence contestataire des années 1970..

A écouter les dernières rumeurs, Hollywood serait aujourd’hui animé d’un feu politique comparable à celui des années 1970, sûrement les plus violentes en matières de remise en cause et d’agressivité vis-à-vis du pouvoir et des valeurs de l’establishment. Amorcé par le Land of the dead de Romero l’été dernier, le phénomène toucherait désormais les sphères les plus élevées de la machinerie, en témoignent le succès des récents Good night, and good luck de George Clooney et Syriana de Stephen Gaghan. Débarque aujourd’hui un film qui pourrait être vu comme l’accomplissement de ce nouvel état puisqu’il touche une catégorie –le blockbuster– dont on sait à quel point elle demeure l’antichambre du politiquement correct. V pour Vendetta, donc : un gros film de science-fiction s’inscrivant dans l’héritage de Matrix (les Wachowski, producteurs, ont confié la réalisation à leur poulain James McTeigue) et qui, en adaptant la BD culte de David Lloyd, brûlot anti-thatchérien des années 1980, fait exploser tous les canons hollywoodiens en matière de pamphlet politique. Or le film, extrêmement mauvais, est l’occasion de constater l’envers du décor : comme un ballon crevé, V pour Vendetta tombe surtout à point pour constater que le retour du politique chanté un peu partout a plus à voir avec un coup de pub foireux qu’avec une authentique révolution en marche.

Néo-conformisme

D’abord, une évidence : qu’un film aussi lisse et fade que Good night, and good luck ait été récemment proclamé étalon de ce retour discret mais assuré de la gauche dans le panorama mi-indé mi-hollywoodien est suspect. Le film, beau comme un album d’images et fluide comme une publicité pour assurances, n’en est pas vraiment un : plutôt la mise en abîme de ce qu’il aurait dû être, et l’illustration classieuse d’un discours sur la liberté d’expression prenant en otage son vrai sujet (on n’est pas loin du négationnisme en ce qui concerne les accointances communistes du héros). Le film prenant soin par ailleurs de ne jamais aborder la question de la position politique induite par des engagement purement professionnels. L’occasion, bien sûr, d’en revenir à la grande question du politique au cinéma : la forme.

De tous temps, la révolution des formes a été étroitement liée à celle des idées, et voir aujourd’hui Hollywood se réclamer de cette tradition contestataire en passant par des formes si plates et conformistes –celles qu’emblématisent Clooney et Soderbergh, justement–, laisse à voir le gouffre qui sépare un Hollywood politiquement incorrect (celui des années 1970) d’un Hollywood profitant non sans arrivisme d’une période de décentrement et de remise en cause idéologique aussi évidente que le nez au milieu du visage de l’Amérique d’aujourd’hui.

V comme Vendu

De ce hiatus entre violence du discours et fadeur de la forme, V pour Vendetta s’impose ce mois-ci comme la preuve la plus grotesque : scénario pamphlétaire en veux-tu en voilà (pas une ligne de dialogue qui ne soit une attaque frontale contre Bush et les Républicains), parabole anti-fasciste et superhéros terroriste à mi-chemin entre Ben Laden, humanisme des Lumières et altermondialisme à la José Bové. Mais le film se perd dans un discours dont la violence supposée se heurte constamment à la morbidité et à l’impuissance molle de sa mise en scène (le musée du héros où sont conservées des reliques libertaires, préservées des mains d’un Etat totalitaire et corrompu). A la limite, V pour Vendetta pourrait être vu comme un petit manuel de la lutte armée réalisé autant d’énergie et d’inventivité qu’un épisode de Maigret, triste rejeton crawlant dans une mare aux idées qui le dépasse complètement. Comme en témoigne la naïveté de quelques sentences définitives sur la beauté des images contenues dans le Coran ou les dangers du totalitarisme. La simplification extrême dans laquelle baigne ce brûlot de polystyrène, prônant la riposte terroriste comme on vendrait des boulettes de papier mâché dans une manif étudiante, ne serait que jouissive grossièreté d’hyper-série B si elle ne s’imposait comme une sorte de reflet terminal de tout ce vers quoi semble tendre ce néo-conformisme dans lequel flotte plus largement, depuis quelques mois, un cinéma américain trop heureux de jouer les petits kamikazes zélés sans rien perdre de son assurance à pouvoir illustrer une lutte à peu de frais.

La phobie contre le fantasme

La perte : voilà peut-être ce qui échappe complètement à ce cinéma-là, de Good night, and good luck à V pour Vendetta, de Clooney aux Wachowski (dont on se souvient qu’ils ont dilapidé la puissance politique du second épisode de Matrix avec l’opus 3), ce sentiment que toute lutte passe par une succession de deuils et de débits au nom d’une croyance capable de faire exploser idées, formes et énergies.

Ce sentiment de perte est aujourd’hui ailleurs, et n’a pas attendu que le politique soit devenu valeur à la hausse pour assurer la permanence fragile, mais éloquente, de la contestation dans le panorama hollywoodien. Un cinéaste comme celui de Spielberg, avec Minority report, La Guerre des mondes et Munich, travaille aujourd’hui à contre-courant de cette veine pamphlétaire romantique (la révolution comme fantasme, à l’image du feu d’artifice final de V pour Vendetta) pour s’ancrer dans la pure phobie et livrer, dans un grand dépouillement et une indépendance très paradoxale, les images les plus justes du cauchemar américain contemporain. Plus souterrains, et souvent à perte, demeurent quelques auteurs rivés à leur statut de déshérités du système : Joe Dante (le beau Homecoming), John McTiernan (le banni Rollerball) ou Romero, entre autres, tissent ce lien fragile entre un cinéma d’essence politique et les grands moules formatés (télévision, industrie, série B ou Z) qui l’accueillent non sans résistance et douleur.

En pointillés

Quid de V pour Vendetta dans cette friche instable du politique à Hollywood ? Un projet sympathique au rendu désespérant, loin, très loin de ce que la période actuelle appelle de renouveau, de promesses et d’énergies à venir. Au fond, l’important réside peut-être dans cet appel aux années 1970, figure matricielle de ce retour, qui n’a jamais paru si fort. Les années 2000 en sont encore à la reprise de ses composantes les plus superficielles –la surface, le plaisir de jouer à–, mais témoignent d’un élan indéniable : conformistes de gauche et académistes bon teint à la Norman Jewison (Clooney, Soderbergh), inconscient bêtes d’une imagerie révolutionnaire sans forme (Michael Moore, V pour Vendetta), opportunistes marchands flottant sur la remise en cause idéologique générale de l’état du monde (les multiples faiseurs s’attaquant aux grands sujets africains et tiers-mondistes, nouveau genre en vogue, par exemple). A d’autres de s’ériger en Coppola, Romero, Boorman ou De Palma contemporains, noms indécidables encore, jachère ouverte où trouver la mesure entre influx de la révolte et bénéfices d’un nouvel âge du politiquement correct dont il faudra bien, un jour, briser la belle carcasse dorée et crever la bulle de lyrisme évidé.

V pour Vendetta, de James McTeigue

En salles le 19 avril 2006

Voir le site officiel du film