Avec L’Apollonide et Saint Laurent, le cinéma de Bertrand Bonello donnait le sentiment non seulement d’avoir acquis une nouvelle et solide stature (films de reconstitution, direction artistique maniaque et séduisante) mais surtout une manière de plénitude formelle, suspendue à l’observation fantasmée du fonctionnement d’un univers en circuit fermé (une maison close, une autre de couture). Il lui a, depuis, été parfois reproché de se laisser complaisamment charmer par ces entrelacs de corps, textiles, drapés et volutes de fumée, en démiurge hypnotisé par ses créatures. Reste que ses récits y trouvaient une stratégie d’approche idéale, une multiplicité de portes d’entrée éphémères vers leur sujet. La mise en scène s’en retrouvait libérée de la nécessité de tracer des lignes narratives claires, pour s’employer à graviter autour de mystères spécifiquement insolubles, comme un prédateur tournerait à l’infini autour d’une proie inaccessible.

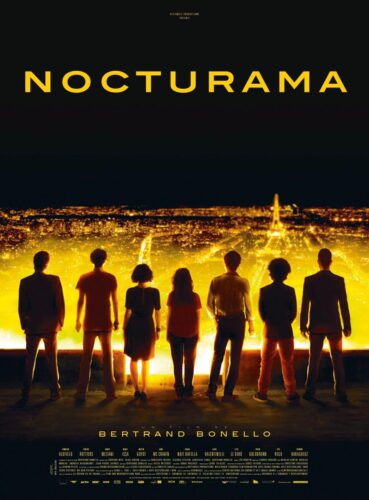

C’est comme si Bonello avait fini par faire de sa fascination pour ses sujets (des prostituées, une icône de la haute-couture, aujourd’hui des jeunes terroristes) l’unique boussole, volontiers affolée, de sa mise en scène. Parti sur les rails du film d’action (des corps circulent et se croisent dans les couloirs du métro parisien, arrangeant les derniers préparatifs d’attentats simultanés aux quatre coins de la capitale), Nocturama dérivera ainsi naturellement vers quelque chose qui ressemblerait plus à une installation : au lieu d’accompagner l’onde de choc public des événements, on suit le retranchement nocturne du teenage commando dans les locaux endormis de la Samaritaine.

L’occasion de découvrir les revendications délibérément floues de ces rebelles plus ou moins without-a-cause (« C’est Facebook qu’on aurait dû faire péter… Et le Medef ! »), mais aussi d’ouvrir le film à une dimension plus symbolique, cette galerie de luxe valant pour le réalisateur de L’Apollonide comme nouvelle maison close. Dans ce décor à la croisée du temple capitaliste et de la chambre d’enfant, Bonello improvise ainsi une sorte de Breakfast Club debordien : contaminée par la peur, progressivement encerclée par les forces de l’ordre, la troupe de reclus marque le pas – on s’offre un dernier bain, on essaie un costard de luxe, on avoue à l’autre un amour secret mais surtout, on interroge sans vraiment le vouloir son appartenance à la société de consommation.

Avec son armada de jouets, fringues et marchandises high tech, le film n’a aucun mal à reconvertir ce grand espace ludique en réservoir inépuisable d’installations allégoriques (flânant à travers les galeries, un jeune tombe nez à nez avec un mannequin portant exactement les mêmes vêtements que lui – hum…). Problème : un peu abusé par son décor, se condamnant à éprouver son système jusqu’à la rupture, Bonello cherche en même temps la quintessence et l’évanescence de chaque situation, tire toutes les séquences vers l’abstraction tout en noyant chacune d’entre elles sous un torrent de clignotants socio-culturels et de paraboles poids lourds.

À vrai dire, c’est comme si toutes les forces habituelles du cinéma de Bonello s’étaient réunies pour se retourner contre lui, l’obligeant sans cesse à surjouer son répertoire (le montage qui court-circuite arbitrairement la linéarité des événements, coquetterie Elephant-esque). Courant avec un acharnement louable derrière son fantasme de grande série B de luxe, la mise en scène s’entête dès lors a dérouler sa frise de sketchs blafards et désaccordés, sourde aux errements d’un scénario qui autopsie la psyche de ses personnages avant de leur avoir donné corps. Et ce n’est pas le grand écart improbable que l’actualité leur fait assumer, entre les rhéteurs de Nuit Debout et les barbares de Daesh, qui sauvera les angelots inconsistants de Nocturama de l’impasse bien prévisible dressée à leur horizon par le film. Difficile d’en vouloir complètement a Bonello d’avoir essayé, mais il faudra quand même un peu plus qu’un défilé de mode en scope pour éponger le malaise de tous les égarés de la République.