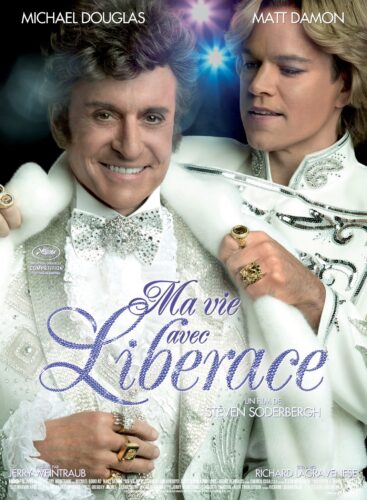

Ironiquement, tout commence de dos. Accoudé au bar, Scott Thorson (Matt Damon), dont on ne voit que la nuque chevelue, guette l’attention d’un autre homme au visage voilé, lui aussi, par une épaisse moustache 1975. Deux ou trois nuits plus tard, les amants-éclair finissent leur flirt devant le récital queer de Liberace, lequel s’empresse d’attirer Scott dans ses filets. Ainsi commence la véritable histoire d’amour du film : par une poignée de rencontres entre des visages indistincts, tout juste éclairés, altérés par le maquillage. Pourtant, peu à peu, les figures prennent le pouvoir dans Ma vie avec Liberace, au point de faire tout le travail. Pour un adieu de Soderbergh au long-métrage, un film d’acteurs et de gueules n’est pas la moindre des surprises.

Cette nouvelle donne tient sans doute à l’horizon choisi par Soderbergh. C’est celui du drama, romanesque mais pas trop, un peu glacé, linéaire surtout. Finie la polyphonie matheuse, dessinée avec une froideur de cartographe : Ma vie avec Liberace épouse pour le meilleur un cahier des charges HBO. À première vue, le royaume satiné de Liberace était le théâtre idéal pour une suite de performances-chocs. Si Douglas est bien en pleine méthode Actor’s Studio (option folles flamboyantes), il évite l’esbroufe pour trouver une justesse constante. Quant à la performance au sens premier, celle de la scène, elle menaçait de générer chez Soderbergh une débauche d’allers-retours entre drame intime (le velours de la chambre à coucher) et image publique (les shows truculents). Une mécanique de montage à moitié probante dans Magic Mike : les scènes de strip-tease se contentaient finalement de faire joli. Ici, on ne verra que peu le Liberace à paillettes et candélabres. Le récit suit l’évolution de Scott dans ces coulisses rococo, où le sous-texte s’exprime par une patiente sculpture des visages.

Les métamorphoses des deux acteurs dans un monde de fantoches (tous les personnages sont monstrueux, sauf les parents de Scott) rythment ainsi les cycles de leur relation. Matt Damon se change en freak aux pommettes bosselées, tandis que Douglas fait lisser les siennes. Échange implicite : Liberace accapare le rôle du mignon et éclipse Scott, paradoxalement vieilli par les liftings qui le font ressembler à une ancienne gloire du catch. Mais Douglas redevient vite un aïeul vampirisant quand il surgit sans perruque, sorte de vieux piaf anguleux dont les beaux plumages cachaient la perfidie. Au fil de ces transfigurations se révèle le cancer de leur romance, et l’inconfort permanent de Scott. Amants, maître et serviteur, père et fils : leurs amours décrivent l’éventail de rapports possibles entre deux êtres, gays ou non, dont la supposée union dissimule d’autres emplois moins avouables. La gangrène, c’est le modelage invisible (ou visible sur les gueules, littéralement modelées) de ces influences par Liberace, meneur d’un jeu de rôles pervers. Promené d’une humeur à l’autre, Scott, déjà très canin (il est éleveur de chiens), finit relégué au rang de bichon blanc, voire de meuble doré. Lors du procès, Liberace dément d’ailleurs tous ses legs à l’éphèbe, sous-entendant que Scott n’était lui-même qu’un de ses nombreux bibelots.

Le film se range aux côtés de Scott, tout en maintenant cette distance froide propre à Soderbergh. Au départ, le film sert au public ce même Douglas sirupeux (mais attachant) qui se présente au jeune homme le premier jour, pour ensuite laisser poindre sa mesquinerie. Mais la logique manipulatrice de Liberace se dévoile surtout par un usage finaud de l’espace : les piscines, bains de mousse et lits king size sont autant de trônes symboliques (et éjectables) sur lesquels défilent les courtisans, laissant deviner la traite de luxe orchestrée par l’artiste. Les chaises musicales se poursuivent dans les rêves de Scott, dégoulinants de kitsch, où le cocu voit ses remplaçants occuper sa place dans le jacuzzi. Si l’auteur est cruel avec son antihéros, toujours un peu niais, il en fait tout de même son personnage le plus aimable et curieux : Damon est un réceptacle passif, un corps voué au sexe mais lui-même peu libidineux (c’était aussi le cas du Tatum de Magic Mike, étalon chaste et naïf), humilié tout en flétrissant en silence. Sexué mais figé dans la cire, Damon évoque presque les jeunes monstres impénétrables à la James Spader, filmés jadis par Soderbergh, tout en répondant à la nouvelle fascination du cinéaste pour les beaux corps dévoyés. L’air de rien, la boucle semble bouclée.