A bien y réfléchir, au moins deux fois, le nouveau Tony Scott n’est pas vraiment une réussite, si tant est qu’un jour Scott ait réussi un grand film, mais il n’a jamais visé cela. Ennemi d’état et Les Prédateurs se partagent les faveurs de ses admirateurs, qui vous diront, c’est sûr, qu’ils n’aiment pas ses films pour leur perfection, non plus pour leur mauvais goût ou leur vacuité, mais pour quelque chose à cheval sur ces deux extrêmes, quelque chose de sportif en tout cas, autrement dit une affaire de style, que Scott n’a pas raffiné, c’est évident (n’empêche, Ennemi d’état est vraiment un bon film). Un style sans style en fait, tant le frère de Ridley Scott donne, quand il est chaud -et surtout depuis que, vieux, il est devenu jeune- dans le barbouillis vaguement organisé aux grands airs de chaos fumant. Sa marque de fabrique serait la nervosité. Disons plutôt la vitesse, qui au fond se définit chez lui non pas comme une accélération, un vertige, mais tout bêtement comme le besoin pragmatique de ne pas perdre de temps, jamais. Spy Game (pas mal) en faisait la leçon. Domino entend en faire la démonstration et s’y prend les pieds – n’est pas Tsui Hark qui veut.

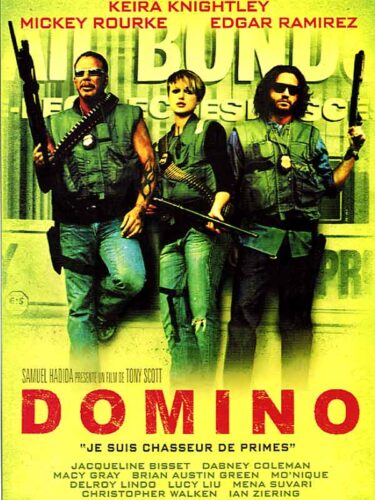

Domino, c’est une fille de la haute, top model mauvais genre en CDD, qui un jour plaque tout son petit monde pour embrasser la carrière de chasseur de primes -personnage tout frais offert par la vraie vie. Etrange, ce que Scott en a fait dans un film qui se voulait aussi un hommage (la vraie Domino, décédée récemment, était une amie du réalisateur) : prétexte et vecteur d’un pur film d’action, plutôt que sujet d’un portrait (empêché en rien par le fait que le récit du film est totalement fictif), Domino traverse quelques-uns des 17 000 plans du film (on a compté) sans jamais croiser le regard du spectateur. On sent bien que Tony Scott veut faire ici étalage de son art : montage hyper archi cut, angles de ouf, filtres multicolores, film rêvé punk, on connaît la formule. Mais s’il s’en sort finalement, c’est moins au rayon des prouesses qu’à un niveau qui lui échappe et donc il n’est que semi-conducteur, quelque chose qui passe entre les 17 000 plans : les personnages, plutôt attachants, le ton du film, pas désagréable, et les menues distractions concoctées, elles, par le cinéaste.

Une récréative bifurcation du côté de la télé réalité (à travers deux acteurs de la série Beverly Hills embarqués dans le camping car de la bande à Domino, comme deux vestiges de son passé), le sex-appeal outré des comédiens qui circule dans le film telle une patate chaude, et d’autres pompons animent le film, bouillon informe et parfois réjouissant, empreint de l’inévitable vulgarité où se plait à barboter Scott. La vulgarité, c’est comme le cholestérol, il y a la bonne et la mauvaise. Tony Scott n’est pas tout à fait du côté de la bonne, n’y sera sans doute jamais, mais quand il bout comme ici, sa fausse candeur de biker en trottinette peut lui valoir, allez savoir pourquoi, un peu de crédit. Réussite mineure de cinéma nul, nouveau chapitre.

Hello, after reading this awesome piece of writing i am as well delighted to share my familiarity here with colleagues.