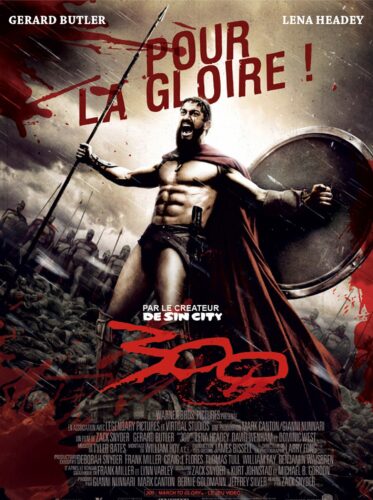

300 invite à explorer le côté bourrin de la vie, et pareille proposition n’est pas rien, évidemment, une fois repéré ce qui dans le film de Zack Snyder (L’Armée des morts) fait parfum de scandale. Adapté du graphic novel de Frank Miller, 300 conte l’épopée d’autant de Spartiates entraînés par le roi Léonidas 1er dans une bataille suicidaire contre l’armée de l’envahisseur perse, conduite par son roi Xerxès. Le film illustre un épisode de la seconde guerre médique, la bataille des Thermopyles où il s’avère en effet qu’une poignée de soldats résista trois jours à l’armée ennemie. Le scandale qui parfume ce péplum est l’imagerie pour le moins mac-mahoniste qu’il déploie. Jugez plutôt : les guerriers spartiates, saisis de profils façon camées ou en contre-plongées riefenstahliennes, sont des bodybuilders huilés, à la fois Aryens grand cru, machos purs et icônes gay. Professant un fanatisme martial autant qu’un rigoureux eugénisme (on se débarrasse des bébés imparfaits à la naissance), ce sont les gentils, ils sont fiers, ils sont forts, ils meurent au champ d’honneur le glaive à la main, sur l’air de ¡ viva la muerte, viva !. Face à eux, l’armée décadente des Perses, conduite par un roi androgyne à la voix de stentor, est composée de faibles, de lâches et de Cinoques dégénérés, fruits d’une génétique dévoyée. Ce sont les méchants. Naturellement, un Spartiate mal foutu, sorte de Quasimodo gras ayant miraculeusement échappé à la sélection de la race, interdit de combat par son infirmité, finira par rejoindre les Perses et trahir les siens. A voir les Perses trucidés avec plaisir le temps que dure ce traité de charcuterie for men only, on finirait presque par comprendre Mahmoud Ahmadinejad, qui voit dans ce film une « machine de guerre psychologique contre les Iraniens ». Bref, avec son ambiance Triomphe de la volonté très premier degré, très assumée, très malsaine, 300 ressemble à une sorte de Starship Troopers dont on aurait ôté toute l’ironie et la subversion.

300 est un film gros bœuf, aux incroyables relents fachos, voilà qui est dit. Mais c’est trop énorme pour être pris au sérieux, et l’étiquetage nazillon est d’une telle évidence que l’on n’est pas plus avancé une fois cela précisé. Maintenant qu’est dissipé ce brouillard de forêt bavaroise, entrons dans les thermopyles. Ce qui frappe surtout dans cette totale bourrinade des familles, c’est le brutal retour en arrière qu’elle propose. Les punchlines éructées en guise de dialogues (déjà cultes sur le Net), la glorification du corps dopé à la testostérone, la couche molletonnée épaisseur triple de la psychologie des warriors, le goût des affrontements entre übermenschen assoiffés de sang et foules anonymes de métèques : tout cela rappelle le coeur des années 80, vers lequel le cinéma contemporain ne cesse de se rediriger*. Le voisinage de 300, c’est moins Leni Riefenstahl que le poète John Milius, l’homme de Conan le barbare.

Sauf qu’ici tout se passe dans l’écrin soyeux et pixellisé du numérique. Le procédé utilisé par Zack Snyder est le même que celui de Sin City, autre adaptation de Frank Miller, pour un résultat certes moins mélancolique et moins tumultueux, car animé par d’autres sentiments que l’amour chien et la vengeance crue. Mais tout autant que lui attiré par ce qui arrive dans l’image, quand la crème du numérique caresse cette esthétique musculeuse. Ce qui arrive, ici, est un mariage de volupté et de pierres, d’étoffes sculptées dans les statues et de marbres remuées par des plis -de la même manière que lors des scènes d’action le ralenti s’incruste dans la vitesse, et inversement. Ondulation des vagues d’une mer déchaînée, des fouets gigantesques et des robes des filles, onctuosité des filles elles-mêmes quand elles se tortillent, velouté des capes des Spartiators, cambrure du million de flèches qui dessine une asymptote au-dessus du champ de bataille. Et puis à l’inverse, figement du sang en particules rouges pétrifiées, masse impénétrable des soldats en formation de combat, cadavres si rigides qu’on en fait des murs, peaux si dures que le projectile s’y fracasse, le bouclier comme arme suprême. Snyder creuse assez brillamment cette idée en pur esthète, et comme par ailleurs le découpage (qui suit scrupuleusement celui du dessin de Miller) prend le temps d’embrasser ce programme à la faveur de plans longs ciselés à l’extrême, il arrive que l’expérience 300, certes fatiguant souvent par son côté couillu archi-revendiqué, finit par stimuler au-delà de ce que son pseudo nietzschéisme pour les nuls pouvait laisser croire.

* à ce sujet, il faut lire le dossier « fans des années 80 » dans Chronic’art #34, en kiosque

I all the time used to study piece of writing in news papers but now as I am a user

of net thus from now I am using net for content, thanks to web.