Il n’est pas facile d’appréhender There Will Be Blood, auquel il faut d’abord retirer son habit intimidant de grand film annoncé, voire de chef-d’œuvre (que n’a-t-on lu d’adjectifs dithyrambiques à son sujet !). D’autant que, de Paul Thomas Anderson, on n’a pas forcément de bons souvenirs – de Magnolia à Punch-drunk love, boursouflure biblique ou fantaisie autiste et trop carrée.There Will Be Blood est incontestablement d’une autre ampleur, et en cela la trajectoire de Paul Thomas Anderson fait songer à celle de David Fincher, charlatan new age et punk discount passé, avec le très beau Zodiac, à une hauteur de vue bien plus appréciable : même génération, analogue changement de braquet, les regards tournés vers « le grand cinéma américain », celui d’avant.

A propos de There Will Be Blood, il y a une expression toute faite qui lui collera toujours à la peau : « grande fresque ». Qualificatif usuel pour glorieuses sagas scorsesiennes, coppoliennes ou depalmiennes, c’est-à-dire pour récits de démesure et d’empire, l’histoire toujours re-racontée de la puissance et de l’hybris américains. Cette étiquette semble a priori parfaitement appropriée au film, puisque celui-ci, adaptant les premiers chapitres d’un pavé d’Upton Sainclair, narre de 1898 à 1927 l’odyssée de Daniel Plainview, self-made man qui à la force du poignet, et par la grâce du pétrole qu’il trouve en Californie, deviendra millionnaire. Or, cette AOC « grande fresque » ou « grande saga », précisément ne convient pas : on n’a jamais vraiment l’impression d’assister à un tel spectacle, en voyant There Will Be Blood, bien que tous les ingrédients soient présents. Le film est autre chose. C’est sa limite, car de fait, il ne décolle jamais, et manque de souffle. C’est aussi ce qui en fait d’une certaine manière l’intérêt, car il est assez insaisissable. Que s’y passe-t-il ?

D’abord, il y a une ouverture saisissante (le seul plan vraiment saisissant du film) : un plan de paysage désertique et rocailleux, et un crescendo musical strident et assourdissant. On se croit d’abord dans La Région centrale de Michael Snow, ou la première époque du 2001 de Kubrick. Le film commence très fort et nous prévient : c’est moins à une épopée que nous allons assister, qu’à une odyssée mentale – car ce plan initial, asséné une seconde fois, il est évident que c’est une pure image cognitive, un paysage mental. Les premières scènes du film sont muettes. Plainview creuse, il cherche quelque chose (du minerai) et finira par trouver autre chose (du pétrole). Le pétrole arrive, comme le sang qui traverse une blessure : la terre saigne, There Will Be Blood (titre splendide). Cette première partie du film est réussie car elle fonctionne comme une prophétie allégorique en posant sans délai des motifs figuratifs très simples et très signifiants (le trou, la boue, le sang noir du pétrole) que la suite fera fructifier. Tout semble prêt pour le récit classique, ascension et chute, grandeur et décadence. Mais il manque alors le carburant de ce diesel, il manque un point d’appui négatif, une entité qui fera dialectiser l’ensemble. Le voilà qui s’avance, en la personne d’un jeune prêcheur illuminé dont le double (frère jumeau ? double personnalité ? spectre halluciné ?) avait fait venir Plainview sur ses terres. Voilà le détonateur : le film va raconter l’affrontement entre deux bâtisseurs d’église. L’un construira un temple capitaliste, l’autre un temple religieux – chacun son église, derrick contre clocher, c’est l’Amérique qui se forme. Mais non : ce personnage là va quitter les lieux, disparaître du film pour seulement revenir à l’ultime scène (la plus réussie, avec l’ouverture, puisqu’elle ose, enfin franchement, le grotesque).

Ainsi le film raconte une suite de confrontations toujours retardées, qui pour certaines n’arrivent qu’à la toute fin, quand le destin du héros est déjà scellé. Avec ses concurrents, les oilmen, c’est la même chose : Plainview les envoie bouler une fois, puis une deuxième fois, et c’est plié. Avec son fils adoptif ? Pareil : tous deux apparaissent comme un duo biblique (Abraham et Isaac), qu’une dispute un peu artificielle sépare après une ellipse de vingt années. Avec le prétendu frère qui apparaît au milieu du film ? Idem, à nouveau la piste de l’allégorie biblique (Abel et Caïn, mettons) se réduit à une anecdote. Tout au long du film court un problème d’enchaînement, dans la mécanique dialectique qui doit motiver la narration. Si bien que, et aussi (surtout) parce que la mise en scène n’est jamais vraiment éblouissante, il arrive qu’on s’ennuie, dans le creux du film qui sépare la mise en place des adversités et leur résolution à retardement. Anderson, à dessein ou non, déjoue la structure du conflit au profit d’une étude de caractère, une étude de ce personnage infiniment seul (c’est peut-être le seul vrai sujet du film) – paysage mental, on n’en sort jamais.

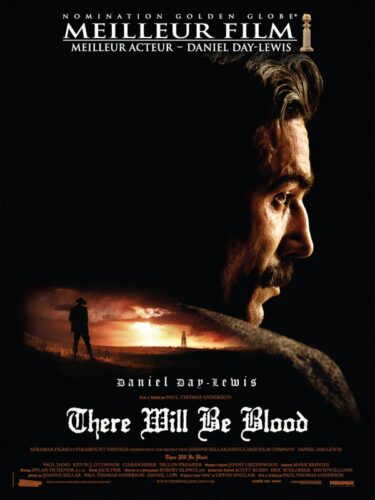

Le personnage, malgré l’interprétation forcément grandiose (c’est-à-dire un peu forcée, attendue) de Daniel Day-Lewis, ne parvient pas à habiter le cadre immense (la « grande fresque ») que lui attribue le film. Problème d’échelle. On dit qu’il est fou, et d’ailleurs le personnage type de ces odyssées fonde généralement son empire sur un crime – c’est le sang d’un péché d’orgueil qui d’ordinaire cimente l’escalier de son ascension. Or Plainview n’appartient pas autant qu’on veut le croire à ce type de héros. A-t-il commis un crime ? A-t-il fait son Prométhée ? Non, c’est un entrepreneur, il veut travailler plus et gagner plus, parce que, comme il le dit lui-même, une fois qu’on lui aurait donné un million pour ses concessions, il ne saurait pas bien à quoi occuper ses journées. Alors, quelle est sa folie ? Avoir laissé son fils hurler seul après l’explosion d’un derrick ? Mais de son point de vue c’est peu de choses quand au même moment il réalise qu’un océan de pétrole gronde sous ses pieds. La scène primitive n’est pas un meurtre, non plus un jaillissement de pétrole, mais la vision d’une infiltration lente du pétrole sous la croûte de la terre : quelque chose de petit, lent, absolument pas flamboyant.

There Will Be Blood déjoue donc, à tous les niveaux, les attendus de la « grande fresque ». Son audace est là, surtout. Elle est, au fond, a minima. Ne porte sur rien d’immense, est volontiers centripète, plus que centrifuge. C’est l’incontestable originalité de ce film curieux, mais pas renversant. Encore un signe, aussi, que la génération frimeuse des années 90 peut se rabattre sur une tonalité mineure, en-dedans, flottante, pas grandiloquente pour un sou. C’était déjà la leçon de Zodiac, c’est encore celle de There Will Be Blood, qui peine davantage, quant à lui, à tailler l’habit qui sied le mieux à cette intériorisation de tout.