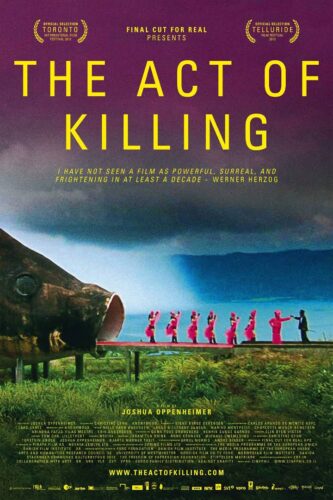

D’un documentaire traitant d’un crime de masse, on ne s’attend pas à ce qu’il s’ouvre sur des images de danseuses déversées langoureusement de la bouche d’un poisson. C’est pourtant bien avec cette scène que débute The Act of Killing, suivie de la vision d’un travesti obèse ondulant aux côtés d’un homme âgé, sur fond de paysage montagneux et bucolique. Comme l’attestent les indications hors champ d’un invisible metteur en scène, c’est donc par la naissance d’un spectacle que le spectateur noue son rapport au film. Sa très grande réussite vient alors de pouvoir conduire sans heurt ces images proprement bouffonnes et irréelles (car délibérément psychogènes) au cœur d’un documentaire revenant sur un sinistre épisode de l’histoire indonésienne. En 1965, plus de 500 000 communistes et apparentés furent exterminés par des milices paramilitaires et des voyous affidés à la junte arrivée au pouvoir. Le film va à la rencontre de l’un d’entre eux, papy chenu et affable vantant désormais ses actes de jeunesse dans un pays célébrant autant les meurtriers qu’ils rejette les familles des victimes.

Si l’ampleur d’un tel massacre relève du crime contre l’humanité, alors, est-on tenté de penser, le film se doit d’être à la hauteur du mal dont il veut rendre compte. Mais de quelle hauteur s’agit-il au juste ? Depuis Shoah, c’est à n’en pas douter celle à laquelle se hisse une tradition éthique de l’irreprésentable, si ardemment défendue par Claude Lanzmann. Tradition qui veut que la parole soit préférée à l’image et le témoignage aux archives, et qui rejette rigoureusement toute reconstitution. On sait ainsi quel procès fut conduit par Lanzmann à la sortie de La Liste de Schindler réalisé par Spielberg. Le film était pourtant une fiction qui n’avait pas vocation à produire des images-preuves susceptibles de remplir le vide des représentations. Cela n’a pas suffi à l’exonérer d’une critique iconoclaste dénonçant ses partis pris de mise en scène. C’est dire à quel genre de violent anathème moral s’expose un film dit « du réel » qui se risquerait à rendre visible un crime élevé à hauteur de mal absolu.

Or, c’est justement sur ce terrain-ci que s’aventure le documentaire de Joshua Oppenheimer (lire notre entretien). Et, à l’image de sa première séquence grotesque et naïve, il le fait sans prévenance ni pudeur, mais avec une compréhension perçante des situations qu’il filme. L’impudeur, c’est d’abord celle consistant à se mettre dans les pas des assassins jusqu’à offrir une expression hyperbolique à leur stupéfiante vantardise. L’offre doit ici s’entendre au sens littéral puisqu’il s’agit avant tout d’une caméra et d’une équipe de film avec laquelle sont tournées les scènes de leurs propres crimes, rejouées pour l’occasion avec une glaçante délectation et quelques rires obscènes. L’impudeur, c’est aussi de reconstituer ces scènes du point de vue des bourreaux jusqu’à donner le sentiment d’épouser le regard obtus des tortionnaires. Les victimes n’existent pas autrement que sous la forme commode d’une figuration, silhouettes mal payées et sans nom qu’on promet sans cesse à l’enfer, et l’enfer n’est jamais que le nom perdu du néant et de l’oubli. Quand, à l’occasion de la préparation d’une scène, l’une d’entre elles tente de raconter un épisode terrifiant de son enfance, un rire indifférent répond ainsi à son récit. Dans ce pouffement gras il ne faut entendre que le mépris des stars du plateau daignant à peine écouter les vaines doléances des acteurs de dernière catégorie. Au cœur de cette création partagée qu’est le film, les victimes n’auront donc pas droit à leurs scènes et encore moins à leurs gros plans. Plantes ou objets, dépouillées de leur humanité, elles resteront à jamais dans l’ombre des arrière-plans. C’est que seule semble compter la collaboration entre le cinéaste et ses personnages, pacte un temps faustien qui entraîne un regard étranger à soutenir les vues complaisantes et narcissiques des criminels qu’il filme. De là, une incertitude, ou du moins un flottement, quant au véritable auteur de ce qui nous est montré. En témoigne une scène de racket sur un marché de commerçants chinois où la caméra du réalisateur semble servir les intérêts des grotesques figures mafieuses qu’elle suit. D’un film dans le film (celui des reconstitutions fictionnelles à l’intérieur du documentaire), on passe ici brutalement à un troisième seuil pour le moins imprévu : le film publicitaire sur un gang de criminels, et qui déborde de part en part le documentaire initial. De ce mille-feuilles diégétique, on se demande donc s’il ne finit par créer violemment la strate de trop, celle qui échappe au réalisateur, aux victimes et à la morale de notre regard. Comme si nous allions finir par rire avec eux.

Mais c’est pourtant bien ce pacte terrifiant noué entre le réalisateur et les assassins qui rend possible une déconstruction froide du spectacle proposé. Car tout ici naît, vit, meurt et ressuscite dans un infernal programme permanent de cinéma. Le personnage principal, Anwar Congo, ancien chef d’un escadron de la mort se révèle aussi bien amateur de septième art. Ou plutôt, comme le film en fait l’hypothèse audacieuse et malaisante, sa carrière de criminel doit beaucoup à son goût pour le cinéma. En reprenant son ancien trajet de voyou, il montre ainsi qu’il lui suffisait de traverser une rue pour passer directement de la salle de cinéma qu’il hantait à la salle de torture où il officiait. Passage d’un écran à l’autre donc, où Anwar avançait d’une même démarche empruntée à Elvis Presley et reconduite devant ses victimes pour mieux les impressionner. Si on ne sort pas plus du spectacle que du crime, c’est donc qu’ils sont ici rigoureusement équivalents. La très grande intelligence du film consiste alors à se placer à la hauteur non d’une éthique mais d’une scène, celle sur laquelle sont montés tous ces criminels en 1965 pour n’en plus redescendre. Ce dont le projet prend intelligemment acte, c’est que l’infamie a gagné en Indonésie. Et que les bourreaux soient aussi les gagnants rend inutiles aussi bien les gestes de contrition que les tentatives fébriles de dénonciation. Le vainqueur étant toujours celui qui produit les images collectives, il n’a donc pas à les rejeter. Le choix de Joshua Oppenheimer n’est alors pas de leur opposer une image singulière (puisque tout refus d’image n’est jamais qu’une autre image) mais de creuser au contraire ce régime de célébration jusqu’à en dévoiler le fond terrifiant. Face à l’impunité dont jouissent les assassins, face à l’incessante reprise de leur geste criminel sous une forme spectaculaire qui à la fois les absout du passé et légitime la terrifiante perpétuation au présent d’une injustice fondamentale, The Act of killing approfondit jusqu’au malaise ce monde de farce sinistre. La farce, ce peut être celle de ce membre d’une organisation para-militaire mafieuse et corrompue qui prépare sa campagne électorale en mimant les gestes de Barack Obama. Le sinistre, c’est quand Anwar Congo, insatisfait par son jeu, souhaite refaire la scène où il joue son propre rôle d’assassin muni d’un fil de fer. Le show, porté à l’incandescence du grotesque et de la terreur, conduit alors au malaise et retourne le spectacle contre lui même. C’est ainsi que la reconstitution sort parfois de ses gonds, efface la frontière entre le réel et le jeu, livre d’inépuisables larmes d’enfants à la caméra et reconduit la douleur au présent au point qu’un membre de la force paramilitaire ne puisse plus même en assumer tout à fait la violence. « Notre organisation n’agit pas ainsi », dit-il ainsi en substance avant de se reprendre. Tout ce monde corrompu d’assassins et de voleurs finit par livrer ses vérités à tant vouloir les mettre en scène.

C’est ici que le projet du réalisateur fonctionne à plein. Dans cette gueule de poisson ouverte qui dégorge le spectacle hallucinant du crime et de la sauvagerie, là où les salauds se révèlent moins sincères que bouffons. Seul un autre regard semble alors en arrêter la poursuite. Il en dévie même les intentions premières d’Oppenheimer, libérant les puissances irréductibles du réel. Ce regard qu’aucun spectacle ne peut happer est celui des morts, venu hanter les nuits d’Anwar Congo. Avec lui, le spectacle suspend sa représentation. Plus aucune bouche ouverte n’arrive à dégurgiter les souvenirs de ce vieux cinéma d’horreur. En passant de nouveau à l’intérieur des images qu’il a tant désirées, un vieux criminel finit donc par être moralement renversé par elles. Le film s’achève ainsi, sur une nausée sans fin, venue après un voyage au fond de la représentation. C’est dire avec quelle force il déjoue les opinions habituelles sur le cinéma documentaire.

Lire notre entretien avec Joshua Oppenheimer