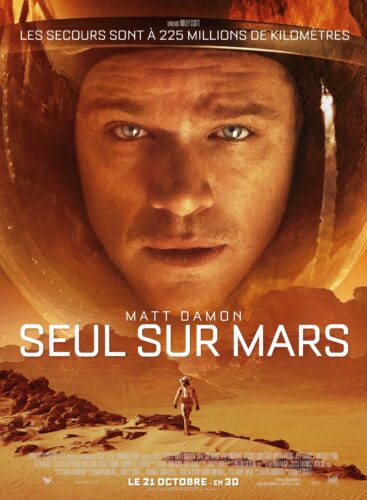

Si le Pentagone est de longue date le grand amour d’Hollywood, la Nasa est sa maîtresse favorite. La planète rouge est le lieu de leur passion secrète, de nouveau vivace ces derniers temps : après avoir convoqué l’imaginaire de James Cameron, auteur du second Alien, pour ébaucher une future mission martienne, la Nasa a épaulé celui du premier volet pour mener à bien Seul sur Mars. Le film s’imposait donc avec la double évidence d’un mariage définitif entre l’entertainment et la conquête spatiale, sur les traces de Gravity et d’Interstellar, et d’un retour au bercail pour Ridley Scott. A priori, personne ne semblait mieux indiqué pour organiser de telles noces. L’homme qui avait défriché en 1979 le versant obscur du cosmos, vaste zone de non-droit régie par l’Autre – le xénomorphe belliqueux – semblait tout désigné pour filmer cette fois la face lumineuse du guêpier astral, colonisé puis maitrisé comme n’importe quel autre territoire hostile par l’Amérique, ou plutôt par son fier ambassadeur Matt Damon, prince des WASPs exemplaires.

Seulement, le véritable projet de Seul sur Mars est ailleurs. Rien ne manque à Scott pour échafauder une belle robinsonnade hi-tech à partir de cet argument prometteur (un cosmonaute se retrouve cloué au sol martien suite à une expédition malheureuse), mais son ambition n’a pas grand-chose de cosmique, puisqu’il s’agit moins de rêver Mars comme une île, ou comme un territoire quelconque, que comme un condensé grossièrement métaphorique de l’époque. Le laboratoire dans lequel notre Will Hunting from outer space s’impose en génie matheux fait ici office de débarras clinquant, où s’incarne une forme d’héroïsme ultra-contemporain : empêché par mille-et-une contraintes matérielles, Damon devra, en un temps record, transmuer un lopin extra-terrestre en micronation autarcique. Son atout secret ? Un pragmatisme de nerd amoureux des diagrammes et des équations méandreuses, un art du « warez » adapté aux systèmes de pilotage de fusée.

Comme les chercheurs de la Nasa, du Cern ou d’ailleurs, il a toute la nation, voire toute la planète derrière lui. Pourtant, il ne quittera jamais (ou rarement) le climat studieux de son habitacle sophistiqué. Passe encore que le film, sitôt arpentée cette géographie barbare, bâcle la scénographie de chaque extérieur en se réfugiant dans des conventions enfantines de série B (« on dirait que Mars serait un grand Sahara rougeoyant… »). Le plus embarrassant, c’est l’éloge forcé de la technique cool et DIY auquel chaque geste de Damon obéit. Car c’est bien là que se loge l’obsession du film : Robinson a beau avoir le corps de Matt Damon, son héroïsme est à la portée de n’importe quel lecteur assidu de Wired.

Autour de cette idée maigrelette prolifère évidemment une sorte d’étude des puissances de la star. Car offrir un laboratoire entier à Matt Damon, c’est saisir l’occasion de disséquer l’acteur lui-même, d’interroger son statut de ligne claire, entité lisse sur laquelle se projette toute une population haletante rivée sur ses écrans – inutile de préciser que, webcam oblige, la Terre observe Damon façon Truman Show tout au long du film. C’est bien un « Damon Show » à part entière que tente Ridley Scott, à la manière des « Cruise Shows » qui se sont empilés ces dix dernières années. Or, non seulement ce programme sied mal à Scott (qui n’est pas un virtuose de la direction d’acteur), mais là encore, Seul sur Mars cède un peu trop facilement à la tyrannie du contemporain. Car le défi imposé à Matt Damon sera surtout de révéler son potentiel de star consciente d’elle-même, capable de moquer sa propre condition dans chaque recoin du film. Au pragmatisme quasi autistique de son personnage s’ajoute une gouaille préfabriquée, sans cesse ranimée par le même gag (pour se distraire, Damon ne dispose que d’un disque dur rempli de tubes disco, le condamnant par exemple à tuner scrupuleusement son moteur au son du Waterloo d’Abba). Deux régimes se font donc maladroitement concurrence : le réalisme extrême et l’ironie constante, supposée détendre l’atmosphère tout en inventant un Damon flambant neuf.

Et ces deux régimes poussent le film dans le même écueil : puisque Damon est une formule postmoderne en même temps qu’une incarnation du geek méticuleux, le potentiel lyrique de chaque scène se voit immanquablement coupé l’herbe sous le pied. C’était pourtant la destination naturelle du script, puisque le space opera a vocation à des retrouvailles passionnées avec la matière tellurique – le corps de Bullock s’abouchait contre la terre ferme dans Gravity, McConaughey atterrissait dans la chambrette de sa fille dans Interstellar. Cette fois, tout se résoudra au détour d’un baiser en forme de collision entre deux scaphandres. Mais cette réunion attendue contre les caprices de l’apesanteur tournera court, elle aussi, à cause de la tonalité hybride du film. Privé de candeur comme de glamour, le couple évoquera surtout les silhouettes bonhommes d’Haddock ou des Dupondt, ondoyant mollement dans le vide sidéral d’On a marché sur la Lune. On n’aurait pas cru que Scott, qui a su rester un entertainer téméraire tout au long de sa carrière (Cartel et Exodus le confirmaient), se laisserait contaminer par ce travers tristement contemporain : à trop faire dans l’ironie et la connivence avec son public, le blockbuster finit par être sinistre là où il se croit malicieux, et parfaitement bouffon dès qu’il se donne des airs solennels.