Des cinéastes aujourd’hui en activité, Nicolas Winding Refn est probablement le plus bête. Ca n’est donc pas un imbécile, mais un réalisateur littéral qui oppose des images fixes aux questions qu’on lui pose. Qu’est-ce que l’amour, la haine, la jalousie ou l’envie ? Un poster, une icône, un fétiche. Chez lui, les émotions passent devant les sentiments, les allures valent tous les mouvements de l’âme et les introspections finissent floquées sur des blousons. Ses derniers films précipitent le monde en tableaux capiteux (manie du surcadrage), incarcère les relations dans ces cadres fixes, et piège le désir dans de sublimes lucarnes. La réussite de Drive était justement d’avoir fait un drame de cette déviance. Son héros souffrait de n’avoir plus accès au monde que sous forme d’images. En écoulant ses obsessions à l’intérieur du film noir, Refn transformait alors cette damnation en une tragédie inhérente au genre. Son driver ne mourait pas mais fusionnait avec une image particulière – la voiture – qui n’est jamais que le symbole du XXe siècle américain.

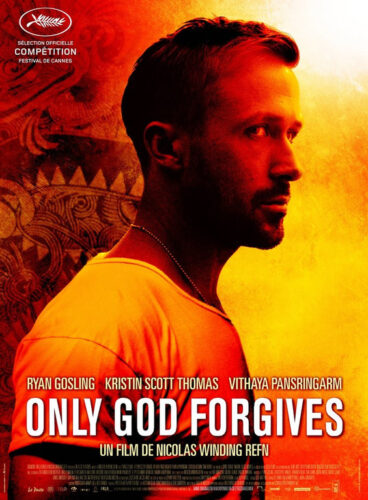

Le problème d’Only God Forgives est de n’être plus qu’un condensé de ces obsessions figuratives. Un livre de névrosé qui présenterait ses projections fantasmatiques pour mettre en pleine lumière les symptômes de sa maladie. Refn, après avoir séduit son audience (et donc l’avoir rendue captive de ses humeurs), entreprend de lui faire avaler sa psyché à grands bouillons d’images. D’où ce film, désossé par le regard de son interprète pour qui il sacrifie tout, c’est à dire le hors champ (ici la Thaïlande, mais aussi la biographie, ou les femmes). C’est l’effet Ryan Gosling : tout le film se ramène vers son regard qui est celui d’un impuissant perdu dans un fantasme oriental. Son frère vient d’être assassiné, après avoir violé une jeune fille. Sa mère vient réclamer vengeance en demandant la tête du policier responsable de l’assassinat. Ce dernier a des allures d’ange noir : il ne vaut que comme la projection d’une puissance que le héros désire, mais qui lui échappe. La statue Gosling est ici un corps sans phallus, centrée autour d’un oeil. Refn recourt ainsi systématiquement au champ-contre-champ pour opposer leurs deux visages, glissant une image contre une autre dans un ballet qui voudrait célébrer d’impossibles noces. Voilà la perversion fétichiste dans toute sa splendeur, où le film refoule les désirs homosexuels, et les enterre dans un écrin de lumière et d’ombre qui effacerait les plaintes du monde réel sous de pures icônes.

C’est ici qu’Only God Forgives, hiératique jusqu’à l’ennui, précieux jusqu’au grotesque, apparaît pour ce qu’il est : le film théorique de Refn. Théorique en ce qu’il livre des figures et des scènes illustrant littéralement le fond de son cinéma : un pur fétichisme lié à la castration, une tension homo-érotique permanente, un royaume d’images où la jouissance serait enfin possible. Le film divisera donc, entre les amateurs d’images monstres donnant corps à la psyché de leur auteur, et ceux pour qui ces formes théoriques versent immanquablement dans des effets mécaniques et claustrophobes. Only God Forgives est, à cet égard, la poursuite d’un geste que Refn avait amorcé avec Bronson : celui d’une incarcération dans le bâtiment clos de ses images pulsionnelles. Reste que tout le monde n’a pas envie de traîner dans la prison d’un autre.