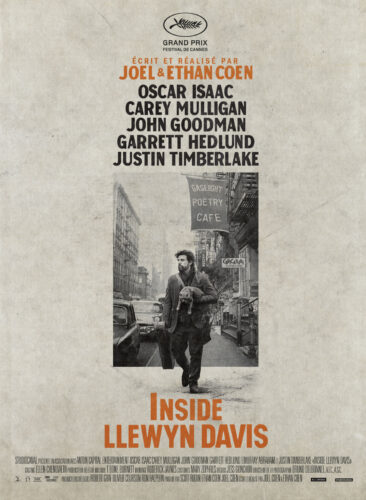

À l’orée des années 60, Llewyn Davis, chanteur maudit et new-yorkais (inspiré par Dave Van Ronk, fantôme anar dans l’ombre de Dylan), écume les scènes et les canapés du Village en semi-clochard à la voix douce. Dès l’épilogue, il est passé à tabac au sortir d’un concert. S’ouvre alors un long flash-back qui fera le compte d’une suite infinie de déboires : un avortement à rembourser, un chat perdu, un projet d’album impossible à fourguer. Inside Llewyn Davis ne manquera de rouvrir un débat vieux comme la filmographie des Coen, mais pour y mettre peut-être, enfin, un terme. Les Coen n’ont-ils que mépris pour les anti-héros sur lesquels leurs films s’acharnent ? Cruels, ils le sont toujours. Méprisants, jamais : ce serait confondre leur rire angoissé et blafard avec un ricanement de tortionnaires. Cet énième récit de loser balloté de Charybde en Scylla le confirme en laissant planer, tout du long, une subtile ambiguïté. À quoi sont dues les brutales déconvenues de Llewyn ? À ses propres erreurs ? À la marche absurde et froide du hasard ? De ce flou découle toute la beauté de la fable, languide et affreusement amère.

Le récit épouse, sans échappée possible, ce vent mauvais qui renvoie sans cesse Llewyn mille coudées en arrière. Le désespoir culmine quand le pèlerin prend littéralement la route, faisant mine d’annoncer un road-trip à la Kerouac qui, sans surprises, le ramène à son point de départ. On pourrait ne voir là qu’une sorte d’anti-biopic platement « déceptif ». Ce serait, là aussi, faire fausse route : il s’agit moins de troquer le storytelling attendu contre une dynamique de frustration, que d’interroger la prédestination en pointant sa cruelle absence. Et de sonder ainsi l’énigme du génie, chaque faux départ de Davis l’éloignant d’une sorte d’élection divine qu’on s’entête à lui refuser.

Qui, donc, refuse sa chance à Llewyn Davis ? Les chansons qui traversent le film, intenses et entières, laissent une chance à son art. Pour autant, rien n’invite à plaindre un génie absolu mais incompris. La force du film est justement de distiller une hésitation constante sur la singularité de sa musique : les longues stases mélodiques invitent autant à l’admiration qu’au doute – leur douceur parfois semble malingre, sans relief. Ce doute, Llewyn Davis n’aide pas à le dissiper quand, au cours d’un diner grotesque où il dénonce l’incompréhension de ses fans, il s’enlise dans un discours pétri de mépris et de fiel, tournant à l’autoproclamation de son génie. Il faut voir aussi son audition sauvage chez le futur manager de Bob Dylan : l’homme qui dénichera le prodige par excellence reste de marbre face à lui. Ces rudes scènes d’impasses font éclater le drame existentiel de Llewyn, grand oublié d’une sorte de sélection naturelle cruellement arbitraire. Pourquoi l’un, et pas l’autre ? Comme le Larry Gopnik d’A Serious Man, le musicien affronte une opaque équation du monde : quelle est cette suite de facteurs insaisissables qui lui interdisent d’être Bob Dylan, le condamnant à n’être qu’un très bon chanteur ?

Si la réponse existe, elle est à chercher dans le seul personnage parfaitement sympathique de l’histoire. Ce personnage, c’est la folk elle-même. Le choix n’est pas anodin. Ce que montrent les jams douceâtres, dans ce cénacle étriqué des cafés musicaux du Village, c’est que le génie de la folk est chez tout le monde (et donc chez personne). La beauté de cette musique pauvre , assujettie à l’humeur de l’auditeur qui comble ses lacunes, est très fragile. Il suffit de peu, et par exemple du voile fin de dépression déposé par le film, pour que quelque chose fasse écran, que la beauté de la folk s’évanouisse, et que ni Llewyn, ni ses camarades n’aient l’air si géniaux. Selon un tel agencement glacé des choses et du désir, Dylan lui-même, à la limite, ne l’est pas tout à fait. Inside Llewyn Davis décrit cet agencement-là, explorant un réel asséché où le beau ne peut advenir.

Dans ce monde étrange où l’éclosion du génie tient à presque rien (un grésillement, une vibration, un éraillement – la voix de Dylan, en somme), Llewyn ne parviendra donc pas à s’élever. Est-il trop bon pour provoquer l’étincelle de faiblesse qui fait la puissance dylanesque ? L’équation reste inextricable, et son ironique fardeau tient à ce que la grâce soit toujours si près de lui : il a tout pour être Dylan, mais ce détail, maudit et mystérieux, l’en prive. Il est à l’image du chat roux qu’il troque par erreur contre un autre, sans succès : une différence invisible (mais de taille) l’empêche d’être l’autre, l’empêche d’être le bon. Le film, impuissant, ne peut que dresser tristement ce constat.

D’où la nébuleuse formée par ce New-York frigorifié, saumâtre, où Llewyn vagabonde sans vie : l’autre monde (ou l’autre agencement, celui sous lequel son art parait sublime) doit rester hors cadre, pour laisser la place à une terre de regrets et de fatalités, sourde aux miracles musicaux. Et il est terriblement poignant de deviner l’autre monde possible, parfois, dans les yeux lourds de Llewyn. Mais le pire est sans doute de le voir s’écraser, là où s’esquissait pourtant une chance d’envol. Quand la boucle se boucle, en fin de film, sur la scène ténébreuse du début, on réécoute la première chanson. Ce sont les mêmes notes, les mêmes paroles, que l’on s’attend à trouver changées, magnifiées par le chemin de croix du martyr Davis. Mais non, rien à faire : la chanson, le sort, se répètent, rien de plus. C’est d’une terrifiante beauté.