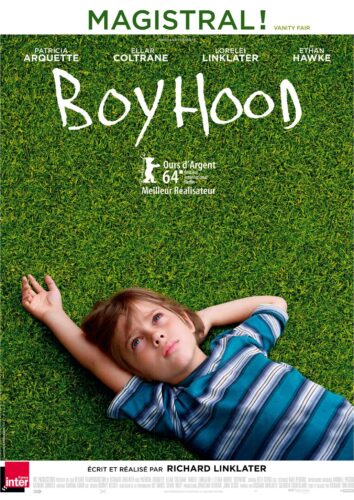

Avec son dispositif de bricoleur compulsif et rêvasseur, Boyhood fait la synthèse du projet de Richard Linklater depuis Before Sunrise. Tourné sur douze ans, le film travaille effectivement une temporalité plus folle encore que celle de la trilogie Before (laquelle réunissait Delpy et Hawke tous les dix ans dans les mêmes plans-séquences flâneurs), tout en rendant accessible et « pop » ses réflexions romantiques sur l’existence. Linklater saute à pieds joints dans le récit d’apprentissage pour suivre le jeune Mason et sa soeur, du premier VTT jusqu’à l’entrée en fac. En dépit de ce pari vertigineux, le Texan s’en tient à un classicisme strict qui, loin d’égarer le spectateur, lui offre de rassurants repères : la croissance des jeunes pousses est moins l’occasion d’une expérience de laboratoire que celle d’une chronique (au sens le plus littéral) à travers un Texas douillet, aussi réconfortant qu’un sandwich peanut butter / jelly.

Chez Linklater, paradoxalement, les high concepts effrontés débouchent toujours sur une oeuvre limpide, lumineuse, et résolument américaine. C’est que l’auteur reste cet étudiant bicéphale, conciliant les deux races de cinéastes qu’il identifiait lui-même au détour d’une vieille interview : « Il y a ceux, disait-il, qui aimaient faire dérailler des trains électriques quand ils étaient petits, et ceux qui préféraient aller au théâtre ou lire de la philo ». De fait, Linklater a toujours enrobé la métaphysique la plus froide dans la fantaisie sirupeuse : les visions rotoscopées de Waking Life ou A Scanner Darkly assimilaient l’angoisse dickienne (la réalité, le rêve, la folie) à un confortable univers de comics. Dans Boyhood, le passage du temps soulève une question tant esthétique qu’existentielle, via le rapport trouble au jeune héros (Mason, dont le corps et la personne ne cessent de muer, est-il bien le même personnage d’un bout à l’autre du récit ?). Mais, à nouveau, le problème est dilué par le film, moins pensé comme un feuilleton en accéléré que comme un rigoureux film-fleuve. Procédant classiquement, par ellipses et par sautes discrètes, le récit fait presque oublier les métamorphoses des enfants – c’est plutôt sur les faciès familiers des parents Ethan Hawke et Patricia Arquette que s’imprime le passage du temps, héros intangible de la chronique. Petits archétypes soumis aux règles basiques du montage, Mason et sa soeur ne seront donc jamais les cobayes d’une tambouille arty.

L’audace de Boyhood se situe plutôt dans le flux de souvenirs portés par ce fameux fleuve. Si les déménagements de la famille sont l’occasion de tisser un documentaire sur le Texas banlieusard, ébranlé par les remous du 11 septembre, la part narrative se réduit surtout à d’étranges passages à vide dignes de Slacker, à des stases de quotidien sans envergure mais curieusement intenses. C’est que Linklater, de son propre aveu (cf. son interview dans Chro #8), cherche moins à bâtir le roman d’une jeunesse qu’à extraire la sève de chaque portion de vie, aussi fade soit-elle a priori. Plus qu’un fleuve, d’ailleurs, Boyhood évoque une somme de présent perpétuel défilant sur la même tonalité lambine, sans qu’un épisode ne prenne jamais le pas sur l’autre.

Volontiers monotone, le montage privilégie donc la valeur contemplative de chaque instant sur l’écoulement lancinant du sablier. Le moment présent égratigne la conception du temps comme longue marche vers la mort : alors que la mère de Mason déplore la course absurde de l’existence dans un accès dépressif, le film, avec une froideur étonnante, reste rangé du côté de son fils, assez peu compatissant et obnubilé par les événements directs. C’est que, par essence, épouser la perception adolescente sur douze années suppose de river en permanence son regard vers les désirs immédiats.

De ce conflit entre le tic-tac de l’horloge et la richesse du présent naît donc un de ces débats existentiels dont Linklater a le secret. Boyhood devient peu à peu un manifeste doucereux pour la contemplation, aux accents vaguement épicuriens. Efficace à mi-temps seulement, ce dernier fait toutefois émerger de beaux clichés candides et des morceaux de bravoure décharnés (un match de bowling ou une discussion sur l’Irak au diner, tout reprend sa superbe dans les jeunes yeux de Mason). En quête de « promesses de bonheur », selon la définition stendhalienne du beau, Linklater laisse le ronron de l’adolescence suivre son cours, pour s’interrompre enfin sans crier gare, en suspens, réconciliant une jeunesse américaine banale avec l’éternité.