Trois films tournés en un an et demi, dont le dernier – à venir dans un mois – en langue anglaise avec une star internationale : la carrière du chilien Pablo Larrain a connu ces derniers temps le genre d’accélération qui réveille tous les radars de la cinéphilie. De quoi s’interroger sur les raisons qui ont conduit un cinéaste à la réputation festivalière honorable à devenir la nouvelle étoile du cinéma d’auteur international. C’est que cette accélération fut habilement prise dans la courbe d’un virage, qu’on avait à peine deviné au moment de la sortie confidentielle d’El Club, son précédent film. Pour la première fois, Larrain cessait d’inscrire son cinéma dans les arrières fonds historique du Chili, et concentrait son regard sur une poignée personnages réfugiés dans une maison comme dans une amnésie volontaire. Cette claustration lui offrait l’occasion de modifier son habituel dispositif, jusqu’ici voué à l’exploration de névroses historiques par le prisme de clichés iconiques (la culture disco sous Pinochet, le cadavre escamoté d’Allende, le marketing télévisuel), abritant des scènes plus intimes. A ce glissement entre images publiques et privées, Larrain a d’un coup substitué un délire verbal dont la glossolalie, lyrique et ordurière, venait déchirer le voile des conventions et des mauvais secrets.

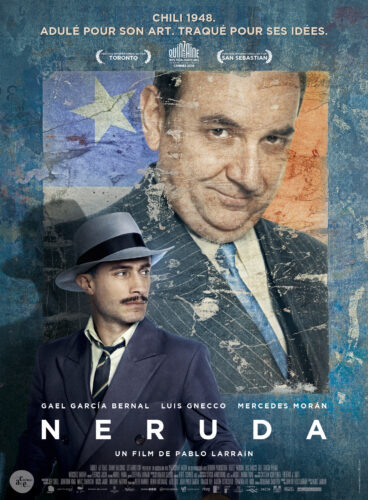

Un an après, c’est encore ce principe d’une parole incantatoire qui anime Neruda, et lui imprime aussi bien sa pulsation staccato et élégiaque que son procédé fictionnel. Loin du biopic suggéré par son titre, le film épouse le rythme de ses dialogues et de sa voix off, dessinant une aventure mentale imaginée à partir de quelques faits bien réels. Soit le moment où le poète-sénateur Neruda décide de fuir son pays, avec à ses trousses la police du président populiste Videla. Un an de fuite à travers le corridor chilien, menée des hauts plateaux désertiques jusqu’aux passages enneigés de la Cordillère des Andes, où l’auteur du Chant Général tente moins de se cacher que de mettre en scène le spectacle de sa fuite. « Il nous faut organiser une traque sauvage » s’amuse ainsi à lui faire dire Pablo Larrain, lançant son film comme une série B de la Warner, frénétique, irréelle, usant de transparences comme la signature esthétique d’une pure logique artificielle. C’est que de Neruda, de ce communiste de salon à la personnalité clivée entre ses dimensions publique et privée, aussi bien poète du peuple sud-américain que notable d’une internationale fêtarde, le cinéaste s’attache avant tout à filmer la nature cabotine. Le genre de caractère affabulateur qui le pousse à réciter ses poèmes avec une voix de falsetto tragique fabriquée pour séduire son auditoire. Le jeu enlevé de son interprète, le formidable Luis Gnecco, prête ainsi à la figure du poète l’énergie d’une perpétuelle farce, dessinée en contre-point du tempérament mélancolique de son poursuivant, l’inspecteur Peluchonneau interprété par Gael García Bernal.

Histrion duplice et jouisseur contre policier cafardeux : moins qu’un personnage, Larrain filme donc un couple dont on croit un moment que le second serait le narrateur du premier, avançant son récit par l’intermédiaire de la voix off de Garcia Bernal. Un narrateur suffisamment sagace pour dénoncer la part de comédie du personnage de Neruda, mais dont l’identité vacille quand il avoue lui-même souhaiter se faire l’auteur de son propre récit. « Je ne suis pas un personnage secondaire » avance-t-il à l’épouse de Neruda dont le sourire suffit à mettre en pièces cette simple mais audacieuse hypothèse. C’est qu’il suffit d’une dédicace, écrite de la main de Neruda sur les premières pages d’un livre destiné à son poursuivant, pour que le poison du doute fasse chavirer la réalité de ce qui nous est montré. « Monte et nais avec moi, frère policier » : quelques simples mots à la signification nébuleuse pour indiquer le chemin qu’empruntera désormais ce film, celui d’une ascension vers le mythe par une co-naissance de ses deux personnages, sous les auspices miraculeux de la fiction. C’est dans le ton blanc d’une neige sans traces que le poète Neruda peut enfin naître à la résistance politique par l’invention du policier Peluchonneau.

L’air de rien, sous ses dehors de film policier fracassé, Neruda retrouve ainsi la grande forme du roman métaphysique sud-américain, où les identités de ses narrateurs se troublent à mesure que nous nous enfonçons dans des jeux fictionnels. Mais il ne le fait pas en pure perte : Larrain semble avoir ici tout simplement filmé son admiration pour la figure paradoxale de Neruda, en signifiant que ses artifices, sa voix poétique aussi bien que ses délires fictionnels, sont ceux-là même qui ont donné une voix au peuple latino-américain. Manière aussi pour le cinéaste de signer discrètement son manifeste esthétique : les mythologies historiques naissent et meurent au croisement d’artifices que le cinéma est encore le seul à rendre compte. Qu’il le fasse avec la puissance des jeux de l’enfance ne le rend que plus précieux.