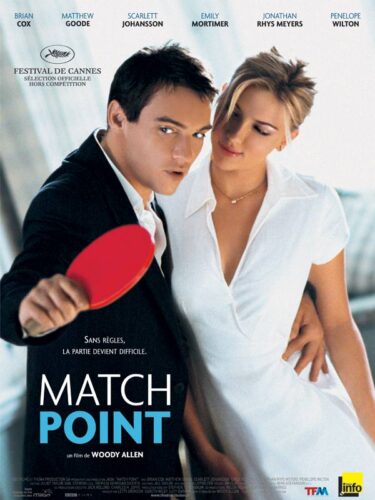

L’avantage avec un cinéaste fatigué, c’est de pouvoir se réjouir sans mal d’un regain de forme, aussi imperceptible soit-il. La preuve par Match point, exercice délibéré de reconversion pour Woody Allen, qui troque le Manhattan habituel pour Londres et le burlesque anorexique pour la fable stendhalienne, Julien Sorel s’étant ici réincarné en un jeune prof de tennis irlandais. Comme depuis plusieurs années, le casting la joue turn over, traque la nouvelle minette chic et le jeune acteur-relais. Un touché pour un coulé : si Scarlett Johansson trouve facilement sa place au sein du tableau de chasse allenien, c’est en revanche raté pour le beau parpaing Jonathan Rhys-Meyers qui a néanmoins le mérite de ne pas sosifier le maître, malgré son corps chétif et ses velours côtelés. Néanmoins, cet énième échec de réincarnation ouvre une brèche dans l’entêtement faussement guilleret d’Allen, une faille qui imprègne Match point d’un désenchantement poisseux, chair de cinéma certes gangrenée, mais chair quand même.

Car ici, Woody confesse plus qu’il n’interroge ou n’exploite. D’ailleurs, Match point est un film affaissé par sa structure, un film qui se regarde rater, se déliter dans une complaisance cinéphile clairement cauchemardesque, comme si le cinéaste capitonnait lui-même son cercueil. Il faut voir la tenue esthétique, un brun crème paradoxalement frigorifique, infusée par la grisaille humide de Londres, chape de plomb aussi vénéneuse qu’au fond sacrément académique. Densité qui retourne naturellement ce qui irritait tant dans un Melinda et Melinda. La satisfaction de peu (une structure, une mécanique, un parfum d’élégance bobo) devient ânonnement conscient, aveu d’impuissance, paresse acariâtre plus que réelle complaisance. Une énergie du désespoir subsiste pourtant. Elle circule par quelques mouvements d’appareils d’une grâce folle. L’ouverture notamment, une balle de tennis qui s’écrase doucement sur le bord d’un filet, figure purement illustrative qu’Allen réintègre en virtuose à un moment-clef de la narration : en un rien de temps, l’image se charge d’une gravité insoupçonnée, se recouvre de l’éclat ironique d’un diamant noir.

Et puis il y a Scarlett Johansson, bloc de sensualité à peine dégrossi, fidèle à son mythe naissant, tout en pulpe et en incandescente fragilité. Elle semble offerte en pâture, prête à être vampirisée. Sauf que contrairement à Sofia Coppola ou même Michael Bay, Allen la désire sans la comprendre. Il finit même par la lâcher tristement sur le bas-côté du film avec une violence rare. Avec elle, exit le fantasme de retoucher à une forme de jeunesse et d’animalité, voire de se frotter à tout ce qui ressemble de près ou de loin à la fraîcheur de l’inédit. Le film la maintiendra toujours à l’écart, tentant un moment de l’intégrer au traditionnel bavardage adultérin avant d’y renoncer, impuissant et grave. Renoncement d’autant plus mortifiant qu’il relève de l’émasculation plutôt que de la déception, tant l’actrice reste désirée jusqu’au bout et une autre oeuvre potentielle avec elle. Ce qui fait incontestablement la grandeur du film : Woody ne radote plus, il pleure.