Après Toy story 2 et surtout Monstres & cie, Pixar a atteint une apogée pratique et théorique : prouver que le cinéma en images de synthèse pouvait se fondre avec les formes de cinéma les plus nobles et les plus classiques. L’énergie du premier autant que la délirante mise en abyme du second, tout entier voué à pointer la réversibilité des mondes réel et animé, furent deux tours de force sans précédent. Avec le Monde de Nemo s’ouvre une ère nouvelle : il ne s’agit plus de se frotter aux lois du classicisme mais de tirer de ce néo-royaume -l’image de synthèse définitivement normalisée- des velléités formelles, plastiques et dramaturgiques qui lui seraient absolument propres.

Le scénario, loin des structures complexes des deux précédents films de Pixar, est ici réduit à sa plus simple expression. Marin, un poisson-clown, part à travers les océans à la recherche de son fils Nemo, enlevé par un méchant plongeur sous-marin. Structure distendue, suite de péripéties déliées, Nemo ressemble à une odyssée sans charpente ni véritable forme. Le challenge technique du film (de l’eau, rien que de l’eau, une première) est à prendre au pied de la lettre : un travail sur les mouvements et les matières aquatiques ne cherchant qu’apesanteur et fluidité parfaites. La griserie des sens provoquée par le rendu prodigieux des différentes vitesses et tonalités de chacune des péripéties (créatures croqueuses hyper-rapides ou longues plages suspensives en compagnie de ragga-tortues fumeuses de joints) laisse de côté tout le vieil attirail du cinéma classique pour donner au regard une sorte de matière en mouvement immédiatement comestible et modulable à l’infini.

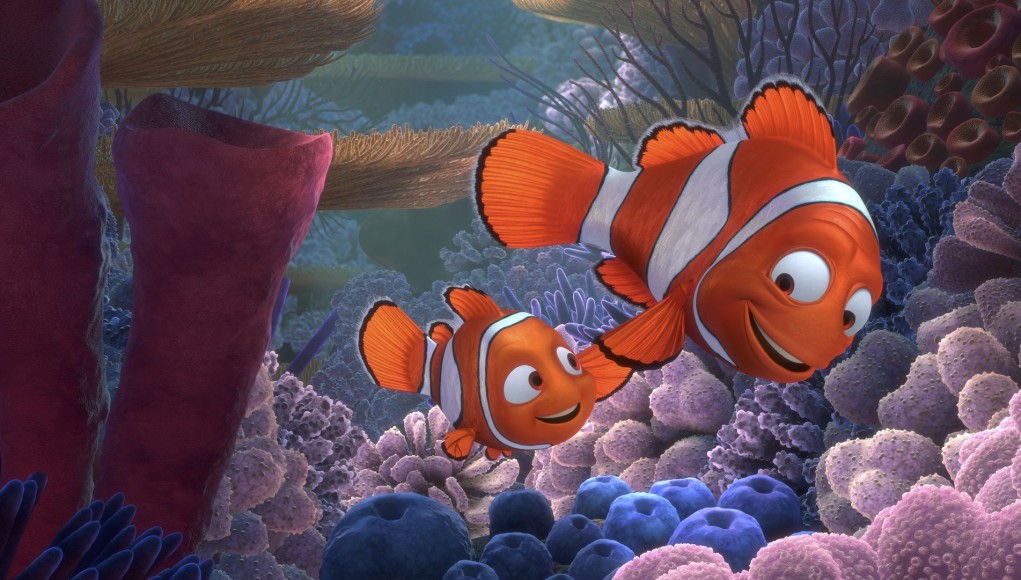

On peut trouver léger le scénario et son happy-ending tiré par les cheveux, mais l’essentiel est ailleurs. Les humains ont déserté le film ou presque. Ne restent que créatures imaginaires et formes bariolées, couleurs et idées pures affranchies de la notion même de fiction, qui par sa simplicité même devient secondaire. La fantaisie, alors, n’est plus affaire d’échauffement narratif mais de succession de tableaux et de volutes. Dans les noires abysses emplies de requins-robocops ou dans le petit repère enchanté de Marin, où des anémones luxuriantes servent de camping spongieux, ne voir au fond que cela : féerie toujours renouvelée du présent pur et idéal d’une forme qui touche à son incandescence. Les quasi-anonymes animateurs de Pixar sont comme autant de petits Murnau, à la fois primitifs et sophistiqués, du cinéma d’animation en images de synthèse d’aujourd’hui.