Pour qui a eu la chance de voir Rapace et Chansons d’amour et de bonne santé, les courts métrages, géniaux, de João Nicolau, L’Epée et la rose commence en terrain familier. A Lisbonne un type, Manuel, trentenaire hirsute et un peu traine-savate, sort péniblement du lit parce qu’à la porte, on sonne. Au bout de la sonnette, c’est un contrôleur des impôts qui s’énerve, et avec lui le film d’emblée retrouve l’espèce de fantaisie lymphatique qui rendait les courts irrésistibles : l’affaire, sur le pas de la porte, se règle en chanson, doucement, drôlement. C’est une vignette parmi d’autres (une paire de scientifiques en blouse blanche s’active sur une substance mystérieuse et fluo tandis qu’au-dessus de leur tête bourdonne un petit hélicoptère téléguidé ; Manuel ramène du fond de la piscine municipale une boîte secrète déposée là comme un trésor), et entre elles se tisse, petit à petit, la promesse que quelque chose de grand et d’inattendu se prépare, que Manuel, et le film, ont un plan.

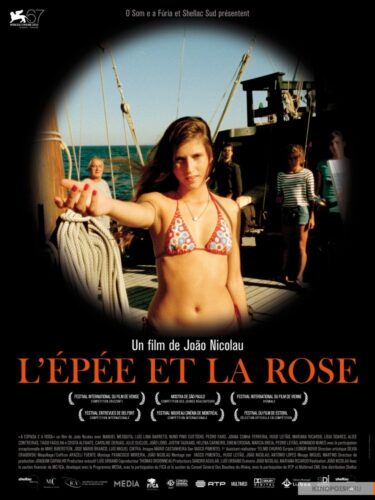

Tout s’éclaire au bout d’une demi-heure, en même temps que s’imprime, tardivement, le générique. Là, le film prend le large, au sens propre. Manuel embarque sur le Vera Cruz, une caravelle du XVe siècle, rejoignant sur le pont une sorte de société secrète régie par les lois de la piraterie et portée par une utopie bricolée autour d’une substance magique au nom invraisemblable, le Plutex. Il faut bien prendre la mesure de cette audace, assez délirante. Celle d’un jeune cinéaste portugais prometteur qui décide, pour un premier long métrage, de répondre à l’appel du large pour réaliser un film de pirates, tourné en mer, un vrai film d’aventures réalisé avec les moyens qui sont les siens et qui n’ont, c’est peu de le dire, rien d’hollywoodien. C’est prendre la piraterie moins comme motif (même si le film en actualise, avec une malice charmante, tous les contours : camaraderie enivrée du vent du large, chasse au trésor et prises d’otages) que comme morale. Que peuvent les lois de la piraterie appliquées au cinéma ? A peu près tout parce que, et c’est une leçon qui court du Pirate de Minnelli au sublime Cyclone à la Jamaïque redécouvert récemment, la morale du pirate est une morale d’enfant – le coffre au trésor est un coffre à jouet, coffre plus précieux encore puisqu’il est riche de tout ce que l’imagination permet.

C’est la loi du jeu, réservoir infini d’aventures qui puise à tous les prétextes : nulle autre mission ici que celle-ci, dont le Plutex est un MacGuffin de cour de récré. Alors il n’est pas interdit de penser, par endroits, à La Vie aquatique, avec lequel le film partage le goût d’une féérie de poche, ciselée en petites bulles pop et enchantées. Sauf qu’on respire ici un air plus vif, moins maniaque, que le film suit un horizon de flânerie qui lui fait courir en plusieurs endroits le risque de couler, de laisser le spectateur sur le rivage – il dure 2h20 et, parfois, il flotte un peu, mais c’est, disons, le risque consenti d’un film en mer. L’ennui lui-même fait partie de l’aventure, c’est le temps qu’il faut pour qu’à nouveau, l’imagination embraye, que l’espace s’ouvre encore.

L’Epée et la rose prend surtout le relai d’un autre film qui, comme lui, exorcisait l’effroi de la trentaine dans la camaraderie et l’horizon du jeu, un autre film portugais dans lequel Nicolau d’ailleurs jouait un petit rôle. De La Gueule que tu mérites, de Miguel Gomes (cinéaste ami et produit par la même société, O Som e a furia), à L’Epée et la rose, transite le même burlesque raide et mélancolique (qui fait dire à un type sur le point de se balancer à l’eau : « Personne n’a jamais compris l’arrogance naturelle des timides »), et la même confiance toute rivettienne (Rivette aussi a fait son film de pirates, Noroit) dans les puissances enfantines du jeu. Génie du cinéma pirate, magie du Plutex.