Les Dieux n’ont pas toujours été avec Nicolas Winding Refn, mais ils semblent cette fois décidés à faire de Drive le « film coup de poing » de l’année, cultissime avant l’heure et auréolé d’un prix de la mise en scène à Cannes. Ce n’est peut être pas lui rendre service : on attend du coup, de la part d’un tel film de genre, un renouvellement cinéphile et ultra-référentiel, sur le mode : « où en est le polar ? » ou « comment transcender les influences ? ». Et il serait facile, d’ailleurs, d’interpréter l’objet comme un medley vintage, truffé de citations et d’hommages tarantinesques : avec sa solitude des intérieurs cuirs bercée par la pop synthétique des autoradios, Drive semble appeler une filiation avec Michael Mann ou le Friedkin de To Live And Die In LA, à laquelle les détracteurs pourraient reprocher sa grossièreté. Ils auraient raison, parce que Drive n’est surtout pas un catalogue d’influences à l’usage de l’historien sourcilleux.

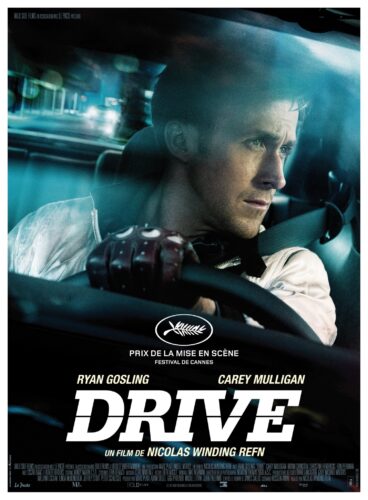

Si N.W. Refn réinvente quelque chose, c’est le plaisir de l’action dans son absolu. Loin de lui l’idée de reprendre quelque flambeau, ou de tordre le moindre code. Drive est fondé sur un pari purement esthétique, consistant à émanciper le cinéma d’action de tout principe de réalisme, en incorporant ses ressorts dans une drôle d’imagerie artificielle et lustrée. Le pitch est modeste : un cascadeur anonyme et taciturne, pilote surdoué, se change la nuit en chauffeur pour des braquages musclés. Amouraché de sa voisine, il cherche à protéger celle-ci des mafiosi qui en veulent à son mari – et qui ne sont autres que ses employeurs. L’intrigue se dilue presque dans le glacis 80’s poli par Refn d’un bout à l’autre, avec une préciosité parfois proche de la saturation – voir le clip idyllique, noyé sous des nappes de synthé, qui amorce la romance silencieuse. Pourquoi une telle insistance ? Non pas, on le répète, pour donner dans une relecture postmoderne de l’action movie (le film n’a d’ailleurs pas une once de décalage comique), mais pour ancrer le récit dans un univers intemporel et quasi onirique, régi par des mouvements de matière fluides et virtuoses, baigné dans une lumière rugueuse signée Newton Thomas Sigel. De même, les innombrables archétypes font du décor une étrange réalité chimérique. Les personnages, empruntés moins au polar des 70’s / 80’s qu’à sa redigestion par l’imaginaire collectif (et surtout par les jeux vidéos : les mafieux semblent sortis tout droit de cinématiques Rockstar), frôlent parfois une outrance délicieusement caricaturale, admirablement servie par le casting – les gueules patibulaires d’Albert Brooks et Ron Perlman, la figure paternelle blafarde de Bryan Cranston (Breaking Bad), la rousseur plantureuse de Christina Hendricks (Mad Men).

Le vernis volontiers chichiteux de Drive le libère de toute nécessité réaliste, proposant un rapport inédit à l’action. Mais il s’intègre aussi à une équation fascinante, consistant à réaliser une opposition frontale entre deux pulsions : d’un côté, une volupté fragile, rythmée par un entêtant leitmotiv synthpop. De l’autre, le grand guignol le plus sanguinolent. Tout s’articule autour de cet affront, dans le sillon du vigilante movie (pour sublimer l’impact de la vengeance, installer au préalable une joliesse confinant à la mièvrerie, puis la pulvériser de façon à stimuler la pulsion vengeresse du héros – et du spectateur). Mais surtout, il s’agit de rejoindre directement la lutte intérieure de notre homme-machine, tiraillé au plus profond de son être entre ces deux forces – violence aveugle et amour inconditionnel. La mise en scène répond brillamment à cet antagonisme extrême : le montage enchâsse, d’un raccord à l’autre, un baiser de cinéma velouté et une cervelle piétinée ; une composition géniale plante Ryan Gosling dans les loges chatoyantes d’un strip club, surplombant son adversaire et fin prêt à lui concasser le crâne au marteau, entouré d’un parterre de poupées hiératiques et dénudées. Les boîtes crâniennes explosent d’autant plus salement qu’elles sont sacrifiées au profit d’une certaine idée de la pureté.

On touche là au coeur du véritable récit, niché dans une fluette intrigue de polar qui n’est que prétexte : celui d’un homme mécanique aux passions contradictoires, et de son combat éphémère et vain pour renouer avec l’humanité. C’est en même temps le lot de tout action hero, incapable de communiquer, de s’épancher, et condamné à agir – piloter, vaincre, tuer – pour justifier son existence. Il faut rendre hommage à la prestation de Gosling et à la direction de Refn, qui porte un regard de spectateur-enfant sur son baroudeur, plein d’admiration et d’affection. L’identification, quant à elle, fonctionne parfaitement malgré un jeu de marbre (on songe même par endroits à Terminator 2). Drive est d’ailleurs aussi un film de gosse, sur le fantasme de virilité impénétrable nourri par tous les garçonnets : la complicité du « driver » avec le fils de sa voisine renforce l’idée – « perdu, tu as cligné des yeux », lance-t-il malicieusement au gamin. La séquence finale donne tout son sens à son impassibilité hypnotique, suggérant que notre héros, en vérité, pourrait être aussi bien mort que vivant. Mais entre les deux, il finit par choisir.

On a donc rarement vu une telle cohérence entre fond et forme chez Refn. En défendant la fantaisie pulsionnelle contre la vraisemblance de rigueur dans le polar motorisé, il propose un type d’immersion inédit, comprenant que la réussite de l’action ne tient pas à la surenchère en elle-même, mais aux forces qui la contrebalancent ; aux quelques secondes de beauté fragile précédant la fusillade ou le carambolage, et qui subliment ces derniers. C’est un coup d’oeil furtif de Gosling lors d’une marche arrière désespérée, ou sa silhouette masquée se détachant sur un ciel orageux avant une mise à mort, soubresaut expressionniste du climax. Rien que pour cette fraîcheur, Drive mérite d’échapper au jeu des étiquettes, fléau du cinéma de genre contemporain, et de vivre librement sa vie d’oiseau rare.