On ne gardait pas un mauvais souvenir du premier long-métrage de Mikhaël Hers, Memory Lane, tableau du délitement d’une bande d’amis esquissé par petites touches, sur l’air de “le temps passe et on n’y peut rien”. Plus précisément : on n’en gardait pas de souvenir du tout. Et son nouveau film, Ce sentiment de l’été, court le risque de laisser une semblable impression : celle d’avoir observé une sorte d’aquarelle à laquelle on aurait mis trop d’eau, progressivement effacée par l’effet de son propre parti pris. Ce parti pris, qui tient à pas grand chose, consiste à envisager le récit comme une surface plane où faire souffler des péripéties déclinées en autant de non-événements, de micro variations de température qui viendraient bomber le tissu régulier du film, sans jamais risquer de le froisser.

Pourtant Ce sentiment de l’été commence par une déchirure, qui est comme un faux départ : tandis qu’elle déambule dans un parc, une jeune femme meurt, soudainement. Ou plutôt, doucement : son corps se dépose sur le sol, comme une feuille morte tombée d’un arbre. Et le film de s’installer au chevet de son petit ami et de quelques uns de ses proches, en les observant été après été tandis que leur vie continue autour de ce deuil impossible, grand vide dont ils ne savent que faire et dont Hers va se servir pour échafauder un récit aux trajectoires miroitantes, constamment en pointillés.

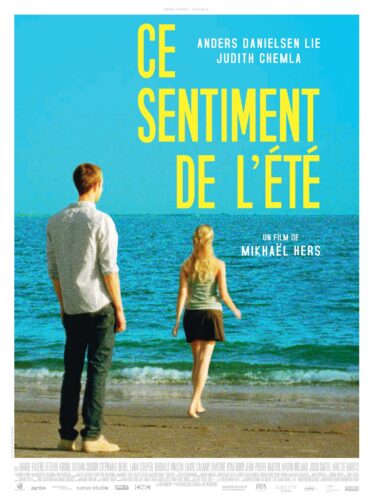

Le film s’emploie donc à redistribuer cette tristesse à plusieurs personnes, mais aussi plusieurs lieux, comme s’il s’agissait d’égarer des bouts de chagrin pour mieux recomposer la trajectoire secrète du deuil. Pour le rôle de l’amant amorphe, on se retiendra de ricaner sur le choix d’Anders Danielsen Lie, tant l’acteur norvégien semble, depuis Oslo 31 août, condamné malgré lui à trainer sa déprime dans toutes les métropoles modernes. Ici, donc, il passe par Berlin, Paris, New York, en s’intégrant idéalement à cet herbier sentimental ramolli par l’ambiance estivale — ce “sentiment de l’été” dont le réalisateur cherche à relayer le mood.

L’été : pas vraiment un temps, pas vraiment une saison, davantage une atmosphère, un éden transitoire où le monde semble se suspendre pour s’accrocher provisoirement à la vacance, à l’indolence, à la flânerie, où chaque ville se reconvertit en grands parcs décoratifs qu’on peut investir à pied. De quoi raccorder symboliquement avec le deuil ou l’idée qu’on peut s’en faire : ce moment où l’existence se transforme en énigme indéchiffrable, où l’on traverse nos vies avec l’étrange sensation d’y flotter, vivant mais soumis au poids de l’absence, ce mystérieux anticyclone au fond de nos âmes.

De quoi, surtout, permettre à Hers de peaufiner son drôle de credo. Soit : multiplier les bouts de séquences tout en oubliant de faire un film, exploiter les remous de son sujet sans jamais donner l’air d’y toucher. À ce titre, on regrette que le réalisateur ne parvienne jamais à décoller son nez d’un répertoire fémissard certes finement joué, nuancé, gracile, et néanmoins pas très excitant. Ce sont ces petites mélodies à la guitare et au piano, gérant leur mélancolie solitaire entre les séquences ; ce sont ces cigarettes qui se consument tandis que l’on contemple la beauté fade de la ville et/ou de la nuit par la fenêtre ; ce sont ces rires qui ponctuent chaque réplique dans les scènes de groupe, comme un coup de tampon vériste.

C’est, aussi, l’utilisation de ce 16mm frémissant, qui donne à ce cinéma l’illusion qu’il serait capable de rendre sensible la météo émotionnelle de ses personnages. D’autant que Ce sentiment de l’été arrive peu de temps aprèsMia Madre, autre film sur la réconciliation avec la disparition et la nécessité, face aux gros séismes de nos vies, de parfois passer son tour. Comme Nanni Moretti, Hers s’emploie clandestinement à faire d’une résignation (perdre l’autre) un paradoxal enjeu de reconquête. Or, là où Mia Madre parvenait in fine à l’éclosion d’une émotion inattendue, à la fois douce et vertigineuse, Ce sentiment de l’été reste suspendu à une indécision initiale finalement bien commode. Sans jamais chercher à remuer les entrailles de son ambition, le film déroule donc avec une monotonie affectée son cortège de banalités, comme autant d’éclats du quotidien qui auraient pu nous émouvoir et même nous bouleverser — mais dont ici, il faut le dire, on finit par se foutre complètement.

Enfin une critique pertinente sur ce film! :)