Jour 2: un malentendu, un café, un homme en colère, deux Russes sapés, un Super Scanner.

Tabernacle

Attention, histoire vraie. Dans la file d’attente pour le Woody Allen, on évoque la récente occupation de la Cinémathèque par un groupe de militants, avec un programmateur montréalais fort sympathique et très interloqué par l’ampleur de l’événement. Plus que l’occupation elle-même, c’est la réponse de la Cinémathèque qui l’interroge. Que Costa Gavras prenne la plume pour défendre la vénérable institution, rien de plus naturel. Mais Bono ?

JM

Un café et l’addition

Au sujet de Cafe Society, le Woody Allen qui faisait hier l’ouverture, on lit à droite à gauche qu’Allen aurait trouvé en Jesse Eisenberg un parfait alter ego, au prétexte du tempérament agité et de la diction hoqueteuse de l’acteur. Un peu facile, et surtout carrément à côté de la plaque: celui qui ressemble à Allen ici, c’est plutôt le personnage de Steve Carell, agent de stars rompu à l’art d’organiser des raouts mondains et name dropper compulsif. Allen ici fait peu ou prou le même job, et avec le même genre de passion triste. Café Society est la maison de poupée, émouvante en son principe, dans laquelle un vieux Monsieur anime en dilettante, pour tuer le temps, le petit panthéon de ses marottes nostalgiques – ici les années 30 hollywoodiennes autant que New-Yorkaises, Fred Astaire et Bette Davis comme le Bronx juif. C’est élégant (merci le grand-angle de Vittorio Storaro, qui ne perd pas une miette de décors très avantageux), et même très plaisant pendant vingt minutes, soit à peu près le temps qu’il faut au vent de l’ennui pour commencer à venir siffler dans le vide du scénario. Le précédent Allen, L’homme irrationnel, était lui-même pour le moins nonchalant mais sa petite mécanique de fable morale espiègle (certes usée jusqu’à la corde) lui maintenait la tête hors de l’eau. Café Society, lui, boit la tasse, tiré vers le fond par un récit famélique et des personnages auxquels les acteurs seuls font l’effort de croire un peu. Au suivant.

JM

Un homme en colère

En programmant Ken Loach dès le deuxième jour des festivités, on peut dire que la sélection officielle fait dans la prévenance, comme soucieuse de montrer patte blanche à cette société en crise qui la regarde, au loin, d’un oeil inquisiteur. Pour le festivalier, c’est donc le sentiment de devoir poinçonner son accréditation d’emblée au secteur social, au cas où il serait tenté de profiter du soleil pour oublier que le monde va mal. Avouons-le : on avait un peu abandonné le cinéaste britannique ces derniers temps, convaincu que le bonhomme avait épuisé pour de bon la formule militante qui lui valut sa réputation. On avait à la fois tort et raison. Tort, parce que Ken Loach est toujours un homme en colère, et rappelle avec ce Moi, Daniel Blake combien son Angleterre natale continue de broyer ses miséreux. Raison, parce que Ken Loach n’est toujours pas un grand cinéaste, et persiste à dérouler ses réquisitoires philanthropes sur une ligne lourdaude et édifiante. D’où une sorte de My name is Joe 2, compilation struggle for life évidemment trop gentille et “dans le vrai” pour qu’on s’essuie complètement les pieds dessus, mais assurément trop nulle pour y voir autre chose qu’une aimable caution militante que le festival s’achète à peu de frais, et pour laquelle les Dardenne, en compét’ dans 6 jours, sont sans doute de meilleurs candidats.

LB

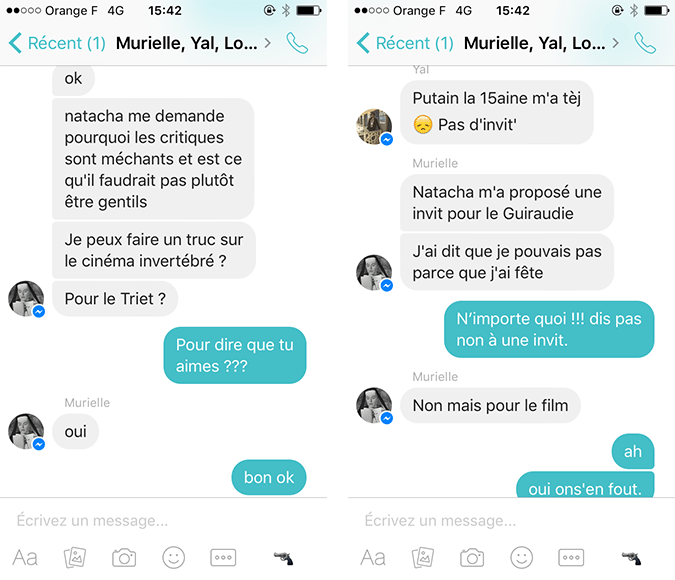

Cuisine interne

Deux Russes sapés

Les Russes s’étaient pomponnés à mort, elle robe fourreau rouge à bords lamés, lui smoking cintré sur Weston neuves. Un peu trop sapés, évidemment, pour cette séance matutinale où le couple, à 8h00 pétantes, rejoint les rangs de l’amphithéâtre Lumière bondés de critiques à polos fatigués et bedaines apparentes. De toute évidence, les Russes n’avaient pas trouvé d’invit’ pour la projo du soir, où leur plumage de gala eût moins fait tâche. Qu’importe, autant jouer le jeu quand même, et puis le film avait l’air bien: français, d’auteur, champêtre et pas trop long. Le film précédent de son auteur, Alain Guiraudie, avait suscité trois ans plus tôt un enthousiasme unanime avec une belle intrigue de série noire contemplative et raisonnablement homosexuelle, si bien que le festival l’avait fait grimper cette année en première division. Aussi l’incompréhension des Russes est totale face à ce film à l’intrigue pour le moins amorphe, qui voit un cinéaste en panne d’inspiration trainasser en Lozère où il tourne littéralement en rond, d’une bergère qu’il met enceinte sans cérémonie à un vieux paysan cacochyme et pédé écoutant du prog rock à fond les ballons. Ils renonceront au bout de 30 minutes. Il faut dire qu’en renouant avec les préoccupations du Roi de l’évasion au moment précis où s’ouvrent les portes de la compétition officielle, Guiraudie risque de laisser sur le bas-côté le public plus large acquis avec L’inconnu du lac, film magnifique et en même temps clairement à part dans sa filmographie. Et il est vrai qu’au bout de 30 minutes et en dépit de l’admiration qu’on voue à Guiraudie, on s’inquiète du sous-régime apparent de Rester vertical, où les passions guiraudiennes paraissent ressassées un peu mollement. Il faudra que le film ait tourné assez de fois en rond pour qu’émerge sa logique de rêve diurne et entêtant, borné par un personnage en réalité superbe, type perdu mais étrangement confiant, dressé devant l’infini – vertical, dit le titre – avec un nourrisson dans les bras. Les derniers moments sont terrassants, où se rejoue cet amalgame d’exaltation et d’infinie tristesse qui n’est propre qu’à Guiraudie.

JM

Le Cristi Puiu

est très réussi. On en parle demain

JM

Erratum

On nous signale une erreur dans le texte d’hier: apparemment la courgette est suisse. Toutes nos excuses aux Suisses (si le film est réussi), et aux Français (si c’est une daube).

JM

Haute sécurité #1 : Salle Debussy

On nous a promis cette année, pour les raisons que l’on sait, un renforcement du dispositif de sécurité cannois. Est-il vraiment à la hauteur ? Est-on protégé en proportion de la menace ? Tous les jours, Chronic’art mènera l’enquête, sur les points stratégiques du festival. Aujourd’hui: la salle Debussy. Aux portes de l’aile droite du Palais des festivals, la présence de vigiles équipés de détecteurs Super Scanner est plutôt rassurante d’emblée. Le Super Scanner est en effet le dernier cri en la matière: avec une sensibilité d’environ 2,5mm, on peut parler de valeur sûre. Exit donc les ceintures, armes lourdes, et même les pistolets à polymères (tels que le Glock 17, classiquement) aisément fixables contre l’échine avec de l’adhésif. Attention toutefois aux vérifications des sacs : si elles sont effectuées avec minutie, les double-fonds des sacs à main semblent peu contrôlés alors que leur capacité est largement suffisante pour transporter par exemple des explosifs de composition C, dont le liant plastique permet souvent de tromper la surveillance. Verdict : 3/5

YS

Hormis son affiche carte d’or dégueulasse et titre ronflant tout pourrie il avait l’air bien le Allen,ça semblait remonté la pente….sinon les roumains font flipper je trouve,attention au faux formalisme de festival qui peut venir de l’est

Hormis son affiche carte d’or dégueulasse et titre ronflant tout pourrie il avait l’air bien le Allen,ça semblait remonté la pente….sinon les roumains font flipper je trouve,attention au faux formalisme de festival qui peut venir de l’est