Une expérience de labo

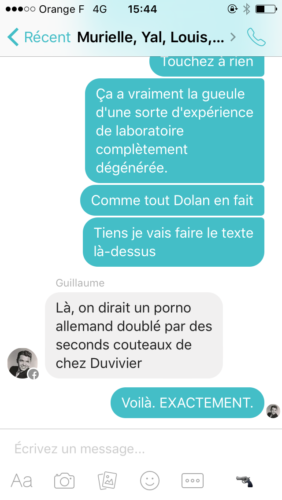

Tout comme le cinéma d’Assayas (j’en parlais il y a deux jours) n’existe en vérité que dans une dimension parallèle proprement cannoise, le cas Dolan, fort intéressant, n’est lisible qu’à l’aune du festival lui-même, dont il est moins une révélation qu’une pure et simple expérience scientifique. À la fin du XIXème siècle, l’eugénisme positiviste fit naître en Angleterre d’aberrants projets, finalement avortés, consistant à déporter sur une île lointaine un couple dûment choisi, pour y encadrer scientifiquement le développement de sa progéniture. De toute évidence, un projet semblable vit le jour voilà sept ans sur la French Riviera. Prenez un très jeune homme tout juste vingtenaire, avec un fort goût pour les images mais une inculture cinématographique à peu près totale. Sélectionnez son premier film, fort juvénile et d’ailleurs consacré à sa maman, dans un programme parallèle du plus gros festival du monde. Laissez mousser l’événement puis faîtes le revenir à un rythme bisannuel, en réservant à ses films une place toujours plus prestigieuse pour compenser le déclin programmé de l’effet Minou Drouet. Accompagnez la croissance du bourgeon au moyen d’un arrosoir rempli d’éloges et d’un bon fertilisant journalistique. Sortez de la couveuse: vous obtenez Juste la fin du monde, produit monstrueux d’un expérience in vivo qui, vu les premières réactions plutôt tièdes de la presse, pourrait menacer de se retourner contre son créateur. Entendons-nous: le film n’est pas atroce, pas plus en tout cas que ne l’était Mommy, qui avait déclenché quant à lui beaucoup plus d’enthousiasme. Mais il est, littéralement, monstrueux – parfaitement dégénéré. Et cette difformité le rend en vérité assez intéressant. Nulle part ailleurs que chez Xavier Dolan on trouvera une aussi aberrante hétérogénéité, entre une poignée de scènes indéniablement impressionnantes (le finale d’apocalypse familiale, rongé par le soleil) et une palanquée de niaiseries d’une insondable vulgarité (les deux minutes suivantes, refermant le film sur du Moby et un symbole particulièrement neuneu); nulle part ailleurs on ne verra une pareille brochette d’acteurs ainsi convertie en freak show – ou alors chez Dumont mais pour d’autres raisons. Et ce résultat est précisément celui de l’expérience menée dans les fioles du festival: un cinéaste scientifiquement amputé de toute espèce de surmoi, et un film dont imagine difficilement ce qui aurait pu motiver ses producteurs à le financer, hormis le blanc-seing garanti par le festival. Ce n’est plus Mommy, c’est Frankenstein.

JM

Le fantôme de La Croisette

Incroyable précipité hirsute de théâtralité ivre et troué de clips scintillant de vulgarité, le film de Dolan semble venir d’un endroit encore non répertorié par le cinéma. Comme si un adolescent grandi dans un placard, l’œil collé devant une chaîne musicale, était invité par les services sociaux à suivre une thérapie filmique pour découvrir le monde. Résultat : une invraisemblable querelle familiale montée en choucroutes maniéristes, addition de dialogues sans objet mais qui débouche pourtant sur une scène cruciale et d’une rare intensité. Si bien qu’on se demande comment peut surgir de ce dérèglement foutraque des plans une émotion aussi vive. Peut-être en partie grâce à Vincent Cassel, seul à s’extirper du système de jeu imposé par le cinéaste, en refusant le faux naturalisme des phrases hachées et des mots bégayés. Mais si le film se présente maquillé comme un camion volé, c’est bien qu’il y avait un emprunt à cacher. Un film modèle noyé sous le déluge d’images affectées de Juste la fin du monde et qui semble même lui imprimer secrètement son mouvement. En passant du drame psychologique sans cause, rivé aux visages de ses personnages, à une scène d’irradiation lumineuse avalant littéralement leurs silhouettes, Dolan retrouve la mécanique de Melancholia. Dans les deux films se joue la traversée d’un centre noir, l’élévation d’une psychose à la hauteur d’une fin de monde. Bien entendu, dans le passage de l’un à l’autre se perd l’idée de maîtrise au profit de celle de bêtise. Pas vraiment innocent, mais tout à fait couillon, Dolan est donc le deuxième cinéaste, après Maren Ade, à évoquer en creux l’œuvre de Lars Von Trier, décidemment abonné au Festival, mais en version fantôme.

GO

Cuisine interne

Un héros qui n’existe pas (2)

Un an à peine après son documentaire sur Edward Snowden (Citizenfour), Laura Poitras revient au portrait cybermilitant avec Risk, centré cette fois sur la figure de Julian Assange et présenté à la Quinzaine. Le boss de Wikileaks, connu pour s’être mis à dos les trois quarts des nations en révélant leurs manoeuvres secrètes, est depuis 2012 réfugié à l’ambassade d’Équateur à Londres, d’où il manoeuvre son robinet à leaks entouré de sa petite équipe d’activistes 2.0. Sans surprise, on retrouve donc à peu près toutes les qualités du précédent film de Poitras, dans lequel le portrait individuel se doublait d’un panorama impressionniste de la rébellion dématérialisée, comme s’il s’agissait de montrer sur quelle réalité quotidienne et triviale reposent les efforts de cette guerre informatique. Mais la précision de la réalisatrice tient justement à sa manière de dégager une ligne claire de tout cet entrelacs de contextualisation, dans la peinture intime de ces pirates fantômes qui s’arrachent du tissu citoyen au risque de cesser d’exister. Il faut voir Julian Assange accueillir sa coterie séditieuse dans une réalité quasi alternative, cette tour d’ivoire londonienne qui est à la fois sa salle de contrôle et son sanctuaire. Manière de prolonger le travail d’hagiographie idéalement énamouré de Citizenfour, sensible aux confidences muettes de ces demi-dieux entourés mais solitaires, condamnés à vivre leur destin héroïque entre les murs de leur chambre à coucher.

LB

Un bon élève

Pour charger ses valises sans payer de surtaxe (tout de même deux films en Compétition officielle et un à Un certain regard), la délégation roumaine a eu l’habileté de la remplir cette année avec des courts-métrages. Enfin l’idée qu’elle s’en fait : avec ses deux heures et sept minutes bien tassées, Baccalauréat a des allures de petit bolide vrombissant au regard des standards de Transylvanie. Et de fait, ces deux heures-là passent suffisamment vite pour que la durée du film se fasse oublier. C’est que Cristian Mungiu construit son dernier long-métrage comme un étrange polar dont le crime serait une faute secrète et la punition, anonyme. Fidèle à cette manière de tendre son réalisme social avec le ressort d’un lointain film de genre, Baccalauréat déroule un petit conte moral à partir d’une première scène énigmatique. Une pierre vient casser les carreaux d’une fenêtre dans l’appartement où vivent un médecin, sa femme et sa fille. De la main qui l’a lancée (et qui en lancera d’autres), nous ne saurons rien, ou presque. Le jour même, la fille du médecin est agressée alors qu’elle prépare des examens de fin d’année cruciaux pour son entrée dans une université anglaise. Refusant l’idée qu’elle puisse les rater, son père entre dans un système de corruptions pour trafiquer ses résultats, contre tous ses principes de probité. Dès lors le film devient celui d’une dissolution : d’une image de père dans le regard d’une fille, d’une rectitude morale dans un bain moussant de compromissions, et d’une vie de grandes et petites espérances dans la fatalité punitive de la Loi. Lorgnant du côté d’Haneke, Mungiu préfère cependant à l’austérité rêche du protestant fouettard une vision plus compréhensive des fautes de chacun. Mais ce qu’il gagne d’un côté en humanisme placide, il le perd de l’autre en netteté. S’il évite l’habituelle leçon morale qu’appelle ce genre de projet, le registre délibérément absurde du film le rabat sur un exercice habile mais un brin scolaire. A Cannes, où il est un habitué, Mungiu souffre toujours du même syndrome du bon élève : peu de fautes, mais aucune folie.

GO

Haute sécurité #7 : Le Vertigo

Alternative feutrée aux très sélectifs La Mano, Albane et Silencio, le club Vertigo a pour point faible l’exiguïté de ses locaux. Une évacuation d’urgence y serait non seulement laborieuse, mais s’accompagnerait à coup sûr d’un élan de panique lui-même source de risques (40% des blessures lors des attaques ou des incendies au sein d’établissements publics sont dues aux bousculades entre civils pressés de prendre la fuite). Quant aux formalités de contrôles à l’entrée, elles sont quasiment absentes, l’enseigne misant sur une convivialité libertaire que l’on salue mais dont les retombées peuvent hélas s’avérer dramatiques. D’un autre côté, ce même esprit familial garantit une sécurité minimum à la clientèle du Vertigo : chaque soir, par pur souci altruiste, l’invulnérable équipe de Grazia veille au grain. Usant de son mystérieux tonus nocturne dont les secrets nous restent inconnus, chacun de ses rédacteurs s’y déhanche en conservant l’oeil alerte, se faisant le chevalier servant et discret de la très grande Miss Coca.

Verdict : 3/5

Chronic’art recrute

Troisième victoire pour Guillaume, qui risque de soulager bientôt L’Obs du poids d’un CDI. Plus que deux jours avant le finish : le spectacle s’annonce dantesque.

Excellent