On savait le mangaka Inio Asano travaillé par le désenchantement, le mal-être et l’absurdité de l’existence. Déjà en 2007, les récits de Solanin en faisaient leur propos, et la série Bonne nuit Punpun, toujours en cours de publication, s’attache à révéler la vanité du récit d’apprentissage. Mais jamais on ne l’avait vu aller aussi loin dans la mise au jour de l’inutilité et de l’impuissance des sentiments, même les plus violents. Dans le diptyque La Fille de la plage, et singulièrement dans ce deuxième et dernier tome, la conscience de la compacité du réel atteint un tel sommet que toute velléité de s’en échapper dans l’imaginaire ou le sentiment paraît vouée à l’échec.

Le récit, qui trouve ici une fin ouverte et ménage prudemment l’espoir d’une consolation, semble résoudre les tensions et la violence du premier tome. Pour mémoire, Sato Koumé, jeune collégienne de treize ou quatorze ans, vivait une liaison pornographique avec son condisciple Isobé, où la crudité des rapports sexuels entre mineurs passait pour l’ultime échappatoire face à la déception amoureuse et la banalité affligeante d’une petite ville du littoral japonais. Sato n’aimait pas Isobé, mais elle couchait avec lui pour échapper à l’ennui et se divertir de ses déceptions sentimentales. Isobé, personnage le plus ambigu de l’histoire et représentant plus ou moins avoué de l’auteur, oscillait lui entre la figure de l’amoureux transi mais naïf, et celle de l’otaku désabusé, contraint de décupler sans cesse sa dose de cul pour parvenir au plaisir, tant le sexe est banalisé par le porno dont il se gave en ligne. L’équivoque était alors à son comble : pourquoi autant de sexe frontal ? Comment des teenagers – à peine : des grands enfants tout juste entrés dans l’adolescence – pouvaient-ils se saisir de l’érotisme d’une façon aussi désabusée, et renoncer si jeunes aux fantasmagories de l’amour ? Encore une fois, l’intrigue de ce dernier tome semble apporter un dénouement apaisé à ces perplexités dérangeantes : le passage par l’érotisme le plus cru peut apparaître ici comme la condition de l’érotisme de cœurs, de l’amour. Comme s’il fallait évacuer le plus rapidement possible la violence de la confrontation sexuelle pour parvenir à la sérénité d’un attachement authentique.

Mais cet espoir de rédemption se révèle illusoire : davantage que l’ouverture finale, la vraie conclusion du récit se situe dans l’avant-dernier passage, formé de planches contemplatives donnant à voir la profonde trivialité des décors balnéaires. Les personnages sont allés au bout de la violence érotique et de la nausée, mais rien n’a changé, le réel est resté inviolé, ils ont échoué à transfigurer leur quotidien. Ce que nous disent ces images, par-delà le fil de l’intrigue, c’est que le dépassement de l’angoisse et de l’effroi ne débouche sur rien, et surtout pas sur un monde de sentiment libéré du réel le plus immédiat. De ce point de vue, Asano retravaille en profondeur, avec une acuité inouïe, la théorie de l’érotisme telle que nous en héritons de Bataille. On sait que l’œuvre de Bataille a irrigué, depuis au moins le début des années 1980 et Pink no Curtain de Jôji Akiyama, un véritable courant de mangas érotiques : la sexualité la plus violente y est mise en scène comme une transgression des interdits tacites d’une société normée par les impératifs d’efficacité et de travail, conformément à la thèse de l’auteur. Dès lors, les personnages livrés à la jouissance physique dépassent l’horreur que leur inspire la transgression, et accèdent à un domaine de sentiments qui n’appartient qu’à eux, tant ce qu’ils éprouvent ne relève ni de la sexualité bestiale, ni des normes et des traditions établies, mais seulement de la volonté la plus résolue et la plus propre de transgresser ces injonctions. Il y aurait dans la frénésie érotique, toujours en écart par rapport à la normalité, non pas la recherche morbide de la cruauté pour elle-même, mais la nécessité d’en passer par la voie de la violence concertée pour parvenir à une émotion vraiment humaine, en ce qu’elle n’est plus causée par des excitations organiques, ni par l’angoisse liée aux interdits, mais bien par le libre choix, proprement humain, de transgresser tous ces tabous. Et Asano montre bien que ce fol espoir de trouver, dans l’organisation de la transgression sexuelle face aux impératifs naturels et sociaux, une réappropriation des sentiments, relève d’une certaine nostalgie adolescente. L’idée n’est pas nouvelle, elle traverse une partie de la production nippone, mais aussi, au cinéma, l’œuvre de Larry Clark ou Kaboom d’Araki : c’est au moment où le vertige de l’excitation et la nécessité de satisfaire à des normes sociales se font le plus sentir qu’apparaît la puissance renversante de l’érotisme.

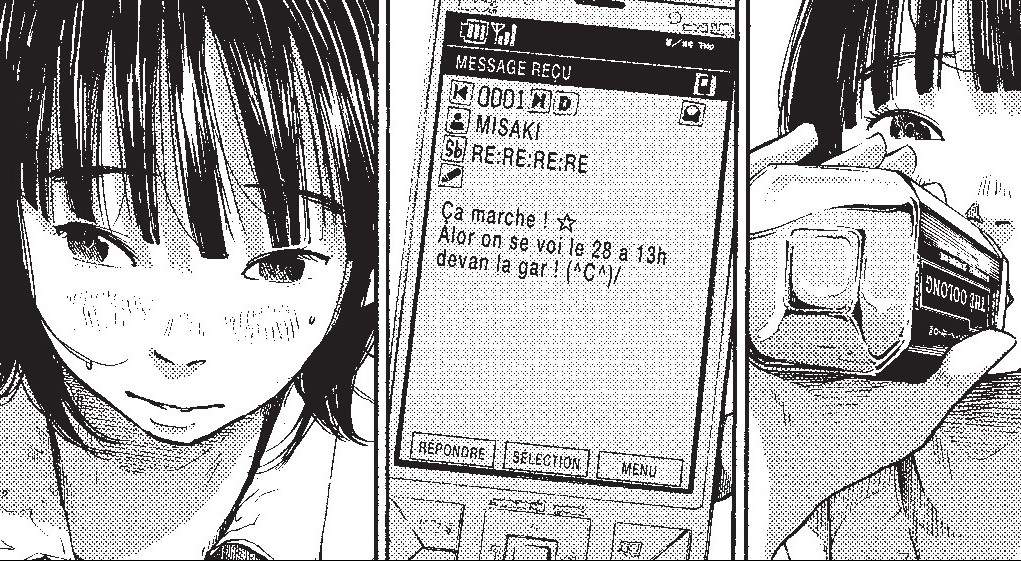

Mais ici, le sentiment de toute puissance adolescente est immédiatement contredit, avalé et digéré par le réalisme indifférent des images. C’est qu’affranchir les plaisirs, les douleurs et les émotions de leur cause naturelle et de l’effroi qu’inspirent les interdits ne mène, finalement, qu’à une libération illusoire. Après la frénésie et la violence de leurs rapports, Sato et Isobé reprennent chacun leur place. Pire, et c’est là que se situe toute la finesse d’Asano, ce qu’ils ont touché du doigt au bout de leur conversion à la jouissance, c’est que la plénitude à laquelle ils aboutissent est la plénitude d’un monde qui se fiche bien de toutes les transgressions. Ils peuvent bien croire, un temps, que leur courage à dépasser l’angoisse et l’effroi leur donnera un statut particulier, les transfigurera. La vérité est qu’ils s’écartent de plus en plus de la réalité d’un monde qui n’a nul besoin d’eux. Il faut voir comment Asano s’obstine, après chaque scène de sexe la plus explicite, à rétablir les normes bien connues du manga pour adolescent – la plage, le collège, la famille, le base-ball, les vacances et les sorties entre amis. La voie de la violence érotique ne bouleverse rien, ne transfigure rien : elle éloigne de la densité d’un réel qui est le seul possible, et qu’il serait insensé de quitter. Il n’y a pas de sentiment véritable en dehors de ceux causés par l’organisme et le réel, pas de sentiment qui vienne uniquement de soi. En cela, le moralisme d’Asano est à mille lieues d’une exaltation de la violence érotique, de l’héroïsme résolu de Bataille et de ses disciples : au contraire, il referme le chemin de la transgression, démontre son impuissance et son inutilité. Ce qui est tragique, c’est que la banalité du réel domine et écrase tout : face à elle, aucun sentiment original ne tient, aucune émotion ne peut réellement s’en écarter, à moins de se satisfaire d’images illusoires – comme celles de la mystérieuse fille de la plage du titre, dans un appareil photo trouvé par Isobé sur le sable, dont le personnage tombe amoureux.

On saisit alors pleinement le style photographique d’Asano. Au sens propre : la plupart de ses cases sont des transpositions de photographies, sans aucun aménagement autre que l’incrustation des personnages. C’est à la fois très beau et très glaçant, tant se joue là une renonciation – plutôt qu’une défaite – de l’imaginaire. De la même manière que le récit nous apprend qu’il n’y a pas de sentiment qui soit original au sens propre (qui relève de nous, et pas de l’extérieur), les images nous montrent qu’il n’est pas possible de s’écarter du réel sans se perdre dans le vide et le n’importe quoi. Ce qui se joue là, au fond, c’est la laideur du réel, un désenchantement sans fond : le réel ne présente aucune beauté qu’il serait possible de violer, de détourner, de souiller pour produire un régime d’image vraiment original. La triste banalité du monde qui nous entoure absorbe tout, risquant sans cesse de nous laisser sur le bord du chemin. Il ne reste qu’à y adhérer, sous peine de s’isoler dans un imaginaire qui ne veut plus rien dire. Et c’est bien ce qui, dans La Fille de la plage, fait toute la beauté des renvois incessants, depuis la plate banalité des décors jusqu’aux découpages haletants des personnages qui tentent de s’en échapper par la recherche frénétique d’un sentiment original.